人事評価と結びつく

衆院委 教員研修記録で宮本岳志氏

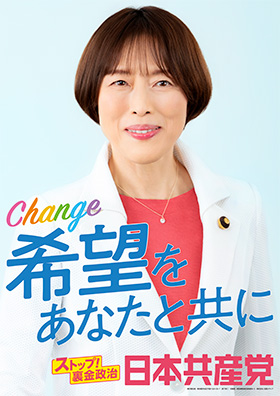

(写真)質問する宮本岳志議員=6日、衆院文科委 |

日本共産党の宮本岳志議員は6日の衆院文部科学委員会で、政府が教員免許更新制度の廃止と引き換えに導入しようとしている研修受講履歴の記録義務化について、人事評価と結びつき、教員の管理・統制をいっそう強める問題を追及しました。

政府の教育公務員特例法等改定案は、教育委員会に教員が受けた研修の記録を義務づけるとともに、履歴をもとに教育委員会や学校管理職が教員と対話し受講を奨励するよう求めています。

「対話と奨励」の具体的な場面について文科省の藤原章夫総合教育政策局長は、人事評価のための期首・期末面談で校長が行うと答弁。研修内容や受講の量が人事評価に結びつくことはないと述べました。

宮本氏は「人事評価の場で行えば事実上の強制だ」と批判。文科省が掲げる自主的・自律的、主体的な研修とは正反対だと批判しました。

宮本氏はまた、教員の校務としての研修時間が小中学校とも1日十数分しかなく、1日の参考人質疑でも全参考人が研修時間を確保するために教員を増やすよう求めたことに言及。教職員定数の改善を迫ると、末松信介文科相も「おっしゃる通り。働き方改革の一つは教職員を増やすことだ」と応じました。

(しんぶん赤旗2022年4月8日)

動画 https://youtu.be/it1S_hraWW0

配付資料 20220406文科委員会配付資料

議事録

○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。

教特法及び教員免許法の一部改正案について質問をいたします。

四月一日の参考人質疑で、免許更新制の廃止について、佐久間亜紀参考人は、多くの教え子たちから、もう待ちに待っていました、やっとですかという声が聞かれましたと発言されました。また、兵庫教育大学学長の加治佐哲也参考人も、免許更新制が、正直申し上げて、ここまで評判が悪いとは思っていなかった、そうおっしゃいました。

我が党は、教員免許更新制を導入した二〇〇七年、教員免許法及び教特法の一部改正案に対して、一つ、一九六六年のILO・ユネスコによる教員の地位に関する勧告に反すること、二つは、免許更新制は、世界先進国の中でもアメリカの州で実施されているだけで、他の国では実施されていないこと、そして三つ目に、何よりも、教員の力量を向上させるというのなら、教員を増やし、教員に自主研修時間を保障することこそ求められており、それをせずに官製研修を上から押しつければ、教員の資質の向上につながらないばかりか、ますます自己研修を困難にするという理由で反対をいたしました。

我が党の反対を押し切って導入され、二〇〇九年から実施されてきた教員免許更新制は、いよいよ破綻したと私は思います。免許更新制の破綻を文部科学省はお認めになりますか。

○末松国務大臣 宮本先生にお答え申し上げます。

教員免許更新制は、教師の学びの機会の拡大であるとか、教師の資質、能力の向上に対する大学の関与の拡大、あるいは良質な学習コンテンツの形成など、一定の成果を上げてきました。

一方で、社会の変化や、教師の研修を取り巻く環境は大きく変化をしております。

昨年の十一月の中央教育審議会の審議まとめでは、こうした変化を踏まえまして、研修等に関する記録の作成や資質の向上に関する指導助言等の義務づけなど、新たな教師の学びの姿に向けた方策を実施することを求めております。

あわせて、これらの方策により、個別最適な学びや協働的な学びなどを一層効果的に進めることが可能になることから、教員免許更新制を発展的に解消することが提言されております。

したがって、単純に、教員免許更新制に課題があるからこれを廃止するというものではないと考えております。

今後、例えば、教職員支援機構を活用しまして、大学の良質なコンテンツを全国の教師が受講できるようにするなど、教員免許更新制の下で生み出された成果を、新たな教師の学びの姿を構築する上で、継承してまいりたいと思います。

昨年十一月に中教審の渡辺会長と、小委員長は加治佐先生がお見えになりまして、そのときは加治佐先生は一定の成果をということをおっしゃっておられましたけれども、これは御意見として頭に置きます。

○宮本(岳)委員 配付資料一を見ていただきたい。文部科学省がみずほリサーチ&テクノロジーズに委託して行った、この調査研究事業の事業報告書五十六ページであります。

制度自体を廃止すべき、免許更新制に意義を感じないが半数。そのコメントも、研修がたくさんあるので必要ないと思う、経済的な負担、時間的な負担、受講内容の有効性など様々な問題がある免許更新制は即刻廃止すべきだと考えるなどの声が寄せられ、次いで、受講料の支出(交通費含む)が負担、受講料が高い、これは約二割。多忙の要因、負担増の要因。時間、肉体的、精神的な負担などが列挙されております。まさにここにも、加治佐参考人が、正直申し上げて、ここまで評判が悪いとは思っていなかったとおっしゃるとおりの結果が示されていると思います。

破綻をお認めにならないわけですけれども、教員免許更新制によって教員確保に影響が出ております。その一つが、うっかり失効と言われるものですね。

この審議まとめの四十一ページでも、うっかり失効が、教育職員としての地位の喪失に加え、公務員としての地位にも関わる事態を招くことについて疑問視する意見があったとし、所定の免許状更新講習を受講、修了しなかった現職教員の免許状が失効することは、教員免許更新制の根幹に関わる部分であるが、関係者が課題を感じていることは深刻に捉えることが必要であると。これは、この審議まとめの中に出てまいります。

こうした事態を文部科学省はどのように考えておりますか。

○藤原政府参考人 お答えいたします。

今御指摘ありましたような、うっかり失効といったものも一定数生じていたものと承知をしております。

いわゆるうっかり失効ということかどうかを問わず、本法律の施行日前に更新を行わなかったことにより教員免許状が失効した場合、自動的に復活するということはございませんけれども、教員免許状の授与に必要な単位等の修得状況を証明することで都道府県教育委員会から再授与を受けることは可能であるというふうに考えております。

○宮本(岳)委員 最近の報道で、本法案が施行される二〇二二年、今年七月以前の四月から六月に免許更新期限を迎える教員が必要な講習を受けられない可能性があるとして、文部科学省が期限の大幅緩和を容認した、こういう記事がありました。

お尋ねしたところ、二月二十五日付の通知が届きました。これはどういうことですか。御説明いただけますか。

○藤原政府参考人 お答えいたします。

通常、教員免許状の有効期限は年度末となっているわけでございますけれども、産休や育休などにより有効期限が延期されたことで、本年の四月一日から六月三十日までに有効期限を迎える方が一定数いらっしゃるという状況であると承知をしております。

通常は、有効期限の二か月前までに免許状更新講習の受講等が必要であり、多くの対象者は三月末までに必要な講習を受講したということが想定されるわけでございますけれども、一方で、中には受講が完了していない方もいると認識をしております。

文部科学省において調査を行ったところ、免許更新に必要な三十時間の更新講習を受講できる人数、通例であれば、昨年度は約二十万人分の講習が用意されておったわけでございますけれども、本年度につきましては約三万人の受講者人数しか予定をされていないということでございまして、更新講習の開設数が大幅に減少するということが明らかになったわけでございます。こうしたことから、教師本人のニーズに合致した更新講習の受講が困難な状況が生じることが想定をされたところでございます。

このため、本年二月二十五日に通知を発出し、更新講習の不足をやむを得ない事由として、本人の申出に従って、各都道府県教育委員会が有効期限の延期を行うことができる旨を周知したところでございます。

○宮本(岳)委員 様々なところで制度の綻びが出ているわけですね。こういうこと自体が、制度が破綻している証左だと私は考えます。制度の破綻は明白であり、教員免許更新制は直ちに廃止するべきであります。それを発展的解消などと強弁し、更新制と引換えに、研修の在り方を見直す教特法の改正を行おうとすることが問題なんですね。

先日の参考人質疑でも、自由で自主的な研修をしたくても、時間的、体力的余裕がない、研修の時間すらない等々の現場の実態が述べられました。

配付資料二を見ていただきたい。全日本教職員組合、全教の青年部が行ったアンケートの結果です。持ち帰り仕事はしていますかという問いに、小学校では五六・八%、中学校では四八・四%、高校で四一・八%、特別支援学校では三二・三%がしていると答えております。休日出勤をしていますかという問いには、小学校で四五・三%、中学校で七五%、高校は六九・六%、特別支援学校では二一・九%の答えであります。部活の少ない小学校でも四割以上が休日出勤をしております。

佐久間参考人は、文科省二〇〇六年勤務実態調査の時点で既に、小学校教員は授業一時間当たりの準備時間は約十四分、中学校は約二十分しかなかったと公述されました。二〇一六年の勤務実態調査に引き当てれば、これはそれぞれどうなっておりますか、文科省。

○伯井政府参考人 お答え申し上げます。

平成二十八年度、二〇一六年度教員勤務実態調査によりますと、小学校では、一週間当たり授業時数が二十時間四十四分、授業準備の時間が六時間五十一分、中学校では、一週間当たり授業時間が十五時間三十一分、授業準備の時間が七時間三十六分となっております。これを授業一こま当たりの単位時間に換算いたしますと、小学校では一こま四十五分に対し約十五分、中学校では一こま五十分に対し約二十四分が授業準備に充てられるということとなります。

○宮本(岳)委員 配付資料三、四は、先日の参考人質疑で日本教職員組合の瀧本司参考人が紹介した、文科省の勤務実態調査の二〇一六年の結果であります。教員の長時間労働は深刻であること、そして、研修の時間すらないことがここには示されております。

文科省に聞くんですけれども、二〇一六年調査で、教諭の一日当たりの学内勤務時間の内訳で、平日では、校務としての研修時間というものは、小学校、中学校、それぞれ何分となっておりますか。

○義家委員長 速記を止めてください。

〔速記中止〕

○義家委員長 速記を起こしてください。

伯井局長。

○伯井政府参考人 先生の配付資料にも出ておりますが、十三分と六分でございます。

○宮本(岳)委員 そういう状況なんですね。

それで、どんなに研修研修というふうにおっしゃっても、この実態のままでは、新たな教師の学びの姿などは望むべくもないと言わなければなりません。

そもそも、文科省は、教職員定数の積算に際して、授業一こまにつき同程度の準備時間は必要であるということを想定していたはずであります。

初等中等教育局長に確認しますけれども、二〇〇二年五月二十三日の参議院文教科学委員会で、我が党の林紀子議員に、例えば一時間の授業、四十五分一こまの授業をするためにどれぐらいの準備時間が必要と考えているかと問われて、当時の矢野重典初等中等教育局長は、一時間の授業につきましては一時間程度は授業の準備が必要ではないかというふうに考えていたところでございまして、それをベースに昭和三十三年の標準法制定当時の教職員定数を算定したという経緯がございますが、その考え方につきましては、少なくとも教職員定数を積算する場合においては、現在においてもこれくらいの時間が必要ではないかというふうに考えておりますと明確に答弁をいたしました。これは間違いないですね。

○伯井政府参考人 お答え申し上げます。

御指摘の点でございますが、当時の矢野初等中等教育局長からそのように答弁したことは承知しております。昭和三十三年のいわゆる義務標準法の制定当時、教員の指導時数は勤務時間の半分程度を充て、残り半分程度の時間は授業準備などの校務に充てることを想定したものと認識しております。

○宮本(岳)委員 冒頭述べたように、我が党は、二〇〇七年の教員免許更新制導入に際して、教員の力量を向上させるというのなら、教員を増やし、教員に自主研修時間を保障することこそ求められている、それをせずに官製研修を上から押しつければ、教員の資質の向上につながらないばかりか、ますます自己研修を困難にすると主張いたしました。実は、この教職員定数増と処遇改善こそ一番求められていると思います。

先日の参考人質疑でも、加治佐参考人は、負担の問題ですけれども、私自身も、やはり、働き方改革は絶対必要だと思っています、増やせるものなら、もう是非教員を増やしていただきたい、給特法を廃止して、残業手当をちゃんと出していただきたい。

瀧本参考人。やはり、先生たちが、研修をしたい、自分たちで学びたいという余裕を是非つくってもらいたいと思います、研修の側面からも、どんな制度をつくっていただいても、その時間の余裕がないというのは非常に致命的だと思います。

佐久間参考人。OECD参加国の多くは、教員の資質や専門性を向上させるために積極的な財政出動を行っています、教員の質を上げたいなら、処遇も上げなければならないというのが、世界で今一般的な教育政策の方向性となっています、なぜなら、子供たちのために、優秀な志願者を教職に、特に公立学校の教職に引きつけなければならないからです。

こう述べられました。三人の参考人、様々意見の違う部分もありましたが、全員が一致したのはまさにその点でありました。

午前中の質疑でも、大臣は、ゆとりのある教師でなければ子供たちにゆとりある教育を与えることはできないと答弁されました。まずやるべきは、大臣、このことではありませんか。

○末松国務大臣 やるべきは、私は、大きなその一つだと、私は、そういうふうに、先生のおっしゃるとおりだと思っております。働き方改革の中の一つは、やはり教職員を増やすこと。年末の財務省の折衝も、やはり教員を増やす話が一番のテーマでもございました。

今回の法案で提案申し上げている新たな研修の仕組みが円滑に運用されるためには、やはり、先生も今御指摘のとおり、教師の負担軽減や、必要な研修を適時に受けることを可能とするための環境整備が重要である。研修は、先生、後ろに下げておられますけれども。

文部科学省において実施している調査の結果では、時間外勤務は平成三十年度以降一定度改善傾向にありまして、学校の働き方改革の成果は着実に出つつあるものの、依然として長時間勤務の教職員が多い。そして、引き続き取組を加速していく必要性があることを十分認識をしております。

このため、令和元年に法改正を行いまして、教師の勤務時間の上限を定める指針を策定するとともに、文部科学省では、教師の負担軽減につながるように、もう先生ずっとお聞きになっておられるとおり、三十五人学級のことであるとか、教員業務支援員のスタッフ充実であるとか、部活動改革や、教師用の端末整備とか、こういったことを整備をいたしてまいりました。

今後は、やはりこうした働き方改革の様々な取組と成果を踏まえて、令和四年度に実施予定の勤務実態調査において、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況をきめ細かく把握する予定でありまして、その上で、給特法など法制的な枠組みをしっかり含めて検討していきたいと思ってございます。

○宮本(岳)委員 給特法の見直しも必要だと、もちろん思います。ただ、やはり先生の数を、教職員定数を改善するということが何よりも大事だと私は思うんですよね。

それで、私は、はっきり申し上げて、ボタンのかけ違えがあるんじゃないかと。

教員免許更新制は、当初、不適格教員の排除を目的に導入が検討されました。しかし、その理由では無理だということになり、教員として必要な資質、能力の保持、刷新を理由に、強行的に導入されました。根底には、教員の管理、統制をしようという意図が、これは否めないと思います。それが免許更新制の下での講習受講でありましたけれども、それがついに私たちは破綻したと思います。

ボタンをかけ違えたのならば、もう一度、一旦全部を外さなければならないんです。最初のボタンは、免許更新制や研修の強化からではなく、教職員定数の増や自主研修時間の保障から、もう一度始められなければならないと私は思います。

このボタンのかけ違えを、幾つかボタンを外しただけで、またかけようとするから誤るのであって、私たちは、もう一度、二〇〇七年、この制度が始まったところまでボタンを外して、何が間違っていたのかを検証する必要があるというふうに思います。

そこで、自主的、自律的と言われている研修について質問いたします。

二〇一六年十一月二日、衆議院文部科学委員会での畑野君枝議員の質問に、藤原誠初等中等教育局長は、教育の本質は教員と児童生徒の人格的な触れ合いにあり、単なる知識、技能の伝達にとどまらないものであることから、公教育の担い手である教育公務員には絶えず研究と人格的修養に努めることが求められており、この意味において、一般の公務員と比べて研修の必要性が高いものであると認識しておりますと答弁をいたしました。これは間違いないですね。

○藤原政府参考人 お答えいたします。

教育の本質は教員と児童生徒の人格的な触れ合いにあり、単なる知識、技術の伝達にとどまらないものであることから、公教育の担い手である教育公務員には絶えず研究と人格の修養に努めることが求められており、このことは、今御指摘のありました教育公務員特例法改正の審議の際から、引き続き、変わるものではございません。

○宮本(岳)委員 まさに地方公務員法にも研修というのはあるんですけれども、とりわけ教育職員にとっての研修の重みというのは、まさにこの人格的な触れ合いという教育の条理にその本質を持っている、こういうことだと思います。

それは決して、正規の、常勤の先生方だけではありません。非常勤の講師の先生方についても、そういった研修権が保障されねばならないと思います。

先ほども議論がありましたけれども、教育公務員特例法上、非常勤講師も教育公務員として位置づけられていると思うんですね。法第二十二条第一項には、研修の機会が与えられなければならないとありますけれども、これに非常勤講師は含まれますね。

○藤原政府参考人 お答えいたします。

含まれるものと考えております。

○宮本(岳)委員 非常勤講師の方々も、児童生徒の発達を保障する専門職としての教員であります。しかし、職場によっては、非常勤講師が校内研修などを受ける機会が保障されていない実態も聞きます。教職員に必要な研修は、常勤講師、非常勤講師を含め、研修のための給与も含め、全ての教職員に研修権が保障されなければならない、これは私、申し上げておきたいと思います。

しかし、それはあくまで自主的、自律的、主体的なものでなくてはなりません。それは審議まとめでも強調されているとおりであります。これは文部科学省も、この自主的、自律的、主体的なものでなくてはならない、同じ認識でございますね。

○藤原政府参考人 お答えいたします。

教員の研修が自主的、主体的に行われるべきものは基本であるというふうに考えております。

○宮本(岳)委員 当然のことだと思います。

研修は、教員が自主的、自律的、そして主体的に行うものとされる。その一方で、指導助言者が研修受講履歴を活用し、対話と奨励を行うとされております。

お伺いするのですけれども、この対話と奨励というのは、どういう場で行うことを想定しておりますか。

○藤原政府参考人 今回の改正では、教師の職責や経験、適性に応じた資質の向上が図られるよう、教師からの相談に応じること、研修等の情報を提供すること、資質の向上に関して指導及び助言を行うことを教育委員会に義務づけることとしております。

具体的には、校長等の管理職が、教育委員会の指揮監督の下、期首面談や期末面談の機会を通じて、教師から自身のキャリアプランを踏まえて受講したい研修の内容について相談を受けるということが考えられます。また、教員育成指標や教員研修計画を踏まえつつ、教師自身の過去の研修等の記録を活用して、今後能力を伸長させる必要がある分野などの研修の受講について情報提供や指導助言を行うということが考えられるところでございます。

○宮本(岳)委員 期首面談、期末面談を想定していると。まさに人事評価の面談と一体に行うことになります。

二〇一六年の教特法改正時の附帯決議によりますと、「教育委員会等が策定する指標については、画一的な教員像を求めるものではなく、全教員に求められる基礎的、基本的な資質能力を確保し、各教員の長所や個性の伸長を図るものとすること。また、同指標は、教員の人事評価と趣旨・目的が異なるものであることを周知すること。」とされております。

今回の法案は、この附帯決議をほごにして、指標を基に人事評価をするということですか。

○藤原政府参考人 今回の法改正により教育委員会が行う研修等に関する記録は、校長等管理職が行うこととされる資質の向上に関する指導助言等の際に活用されるものであり、人事評価制度とはその趣旨と目的が異なるものでございます。

教員の人事評価は、校長等の管理職が、日常の職務行動の観察を通じて得られた情報などを総合的に踏まえつつ、各教師が発揮した能力や上げた業績を期末面談等で確認した上で評価を実施するものでございます。

研修等に関する記録自体や研修量の多寡そのものが人事評価に直接反映されるものではありませんが、研修を行った結果として各教師が発揮した能力や上げた業績については、これは人事評価の対象になるというふうに考えております。

○宮本(岳)委員 いや、だから、同じ場でやるわけですよね。研修の多寡が評価に直接結びつかないと言うんですけれども、実態として行われることは、人事評価を行う場、すなわち期首面談や期末面談の場で指導助言を行う。これはもう事実上同じ場所でやるわけですから、研修履歴を見ながら、先生、ここが足りていないですねと言われれば、これはなかなか拒否することは難しいだろうと私も想像いたします。

どうやって人事評価と、対話と奨励ですか、切り離すんですか。

○藤原政府参考人 人事評価における期首面談、期末面談の場面など、人事評価に関する一連のプロセスの中で、個々の教師が自らの職務行動を振り返り、効果的で主体的な能力開発につなげられるよう、教師の状況を多角的、客観的に把握するための情報の一つとして、研修等に関する記録を参照することはあり得るものと考えております。

他方、研修の記録自体や研修量の多寡そのものが人事評価に直接反映されるものではないというふうに考えております。

○宮本(岳)委員 切り離すといっても、切り離し得ないと思います。人事評価の面談の場での対話と奨励も、また、懲戒処分を背景とした職務命令に基づく研修、こういうものは自主的、自律的とは真逆のものだと言わなければなりません。

二〇二一年十一月十五日に開催された中教審「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会と初等中等教育分科会教員養成部会の合同会議で、国立大学協会会長の永田恭介筑波大学学長は、どうしても視点が管理や制限など先生を縛ることを目的として書かれているような論調に見えます、先生は尊敬されなくてはならず、その尊敬を感じさせるような先生にならなくてはいけないわけですが、このような書き方では先生は縛られているような印象を受けます、今回の方向性の前段の方では、自らの人間性や創造性を高めると書かれていますが、本当にそれができるのかどうかが分からないような内容になっていると思いますと述べられました。

大臣、この指摘をどう受け止められますか。

○義家委員長 申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。

○末松国務大臣 永田先生がそういうようにおっしゃられたわけでございますが、それは意見としてお話を承りたいんですけれども、やはり、先生、教師は、先ほどから議論も聞いておりますのですけれども、職務遂行のために絶えず研究と修養に努めることとされておりまして、教師の研修については自主性が重要であることは言うまでもなく、このことは法案によって変わるものでもありませんし、教育基本法に書いてございます。もう先生はよく御承知のとおりだと思います。

したがいまして、本法案では、校長等の管理職が、教師自身の過去の研修等の記録を活用しつつ、今後能力を伸ばす必要がある分野などの研修について、一人一人の教員から相談を受けたり、情報提供や指導を行ったり、助言を行ったりすることを想定しております。

これによりまして、教師が自ら学びを振り返りつつ、適切な現状把握と目標設定の下で自ら必要な学びを行う、主体的で個別最適な学びが表現されると考えておりまして、教師の研修履歴の記録というのは教師を管理するためのものではないと思います。

私も現場に行きましたけれども、やはりいい授業をしたいと先生方はおっしゃっていました、先生。やはり高みを目指したいということをおっしゃっておられますので、それと研修とは一致している部分もあるんだなということはつくづく感じたわけですけれども、いろいろな先生方の意見はお聞きをしたいということは私の考え方です。

○宮本(岳)委員 時間ですので、今日はこれで終わります。