放送の未来を奪う

宮本岳志氏、番組同一化を批判

衆院総務委

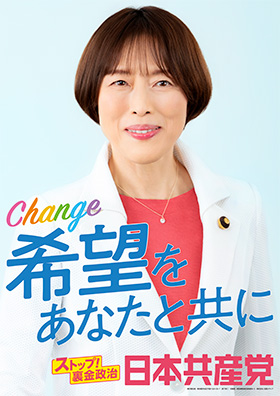

(写真)質問する宮本岳志議員=16日、衆院総務委 |

日本共産党の宮本岳志議員は16日の衆院総務委員会で、放送法改定案が可能にする放送事業の経営合理化策は、ローカル放送局の魅力を奪い、視聴者・国民の期待に応えられないと批判しました。

法改定案は、複数放送局の中継局や放送番組の送信を制御するマスター設備の共同利用や、外部委託、番組同一化によって、放送事業の合理化を図るもの。宮本氏は「集約効果が上がるのは、全ての放送時間帯でCMも含めた番組の同一化か」と質問。総務省の小笠原陽一情報流通行政局長はそのとおりだと認めました。

放送番組同一化は、2014年に制度化された特例で、認定には経営悪化が見込まれるとしており、これまで認定した例はありません。今回の改定では経営状況にかかわらずできるとしています。

宮本氏は「誰の要望か」と質問。小笠原局長は「テレビ朝日ホールディングスが具体的に要望」したと答えました。宮本氏は、ローカル局から「広く意見を反映していない」「同一化によって地域性がなくなる」などの声が出ていると指摘しました。一方、放送法は表現の自由の保障のため、多元性・多様性とともに放送事業の地域性も求めています。

宮本氏は、法案が地域性をないがしろにするのに「地域性確保」を求めるのは矛盾だと指摘。「このような放送局の合理化には未来がない」と批判しました。

(しんぶん赤旗 2023年5月19日)

動画 https://youtu.be/7eb4YHVnNVg

議事録

○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。

インターネットの普及による動画視聴やニュース閲覧など、テレビからの視聴者離れが進んでまいりました。本法案は、このような放送事業を取り巻く経営環境の変化を理由に、地上波テレビ、ラジオ放送事業者の経営合理化を一層促進しようというものであります。

集約効果を上げるというのであれば、全ての放送時間帯でCMも含めて放送番組を同一にすれば一番コスト削減効果があると思いますが、そうじゃないですか、総務省。

○小笠原政府参考人 ただいまの御質問の御趣旨、CMを含めた全ての放送番組を同一化する場合と、CMだけ別々にするなど、番組、一部を同一化するということと比べれば、全部を同一化した方が制作コストが一番削減されるのではないかという御質問でございます。

御指摘のCMを含めて全ての放送番組の同一化を行う、そういうことによりまして、放送番組を送出をいたしますマスター設備等、設備を集約、統合するということが期待できます。

その一方、一部の放送番組の同一化をするということになりますと、今の設備の集約、統合ということが困難となり、全ての番組を同一化する場合と比べますと、番組送出に関わる固定費用の削減の効果というところが限定的になるのではないかというふうに考えるところでございます。

○宮本(岳)委員 この放送番組の同一化は、今回の法改正で初めて制度化するわけではありません。二〇一四年の法改正により制度化された認定経営基盤強化計画で既に制度化されたものであります。

当時、この制度はラジオ局への適用を視野に入れたものでありましたけれども、我が党の塩川議員の質問に、テレビ局への適用も可能と答弁をしております。

ラジオだけでなくテレビも視野に入れたものでありましたけれども、実際にその認定を受けるために計画を立てたケースはありましたか。

○小笠原政府参考人 お答えいたします。

御指摘の経営基盤強化計画認定制度につきましては、制度が導入されて以降、これまで放送事業者からの申請実績はなかったと承知しております。

○宮本(岳)委員 なかったんですね。なぜ実際に認定を受けるための計画が立てられなかったのか、その理由についてお答えいただけますか。

○小笠原政府参考人 ただいま委員御指摘の、平成二十六年の放送法改正によって導入された経営基盤強化計画の認定制度でございますが、リーマン・ショック、あるいは地上テレビジョン放送のデジタル化などへの投資の負荷、又はラジオ等の放送事業者の経営状況が悪化した中で、引き続き放送に期待される機能を維持することができるよう、総務大臣が指定する放送対象地域において、放送事業者の経営の維持が困難である場合の特例として導入されたものでございます。

そして、経営基盤強化計画認定制度におきましても放送番組の同一化は可能でございますが、放送事業者の方々から、経営リスクが顕在化する前に積極的な経営戦略を描きたい場合に利用できない、あるいは、認定後も毎年、計画の実施状況を報告する必要があるなど、経営基盤強化計画の申請、認定等の手続が煩雑で使い勝手が必ずしもよくないというふうな御意見があったところでございます。

本法案は、こうした経営基盤強化計画に対する放送事業者さんからの御意見あるいは御要望ということを踏まえ、異なる放送対象地域での放送番組の同一化を経営リスクが顕在化する前に行うことができるようにするとともに、申請、認定等の手続といった運用面におきましても、簡便なものとすることで対応してまいりたいというふうに考えております。

○宮本(岳)委員 経営の悪化が見込まれないとできない制度だったんですね。そんな計画を立てれば、あの放送局は経営危機らしいということになりますので、収入源である広告主が離れていく可能性が高いです。結局、放送局自らがそういうことをするはずがないんですね。

今回の改正では、経営の状況にかかわらず認定できることといたしました。経営の悪化とか収益性の向上などにかかわらず、これで全ての放送時間帯で同一放送番組を同時に放送することもできることになります。これは、一体、誰の要望だったんですか。

○小笠原政府参考人 委員御質問の点でございます。総務省の有識者検討会におきまして、テレビ朝日ホールディングスから、具体的に、系列内の複数地域で同一放送が可能となれば、当該複数地域の情報発信を維持しながら固定的費用の抑制が可能となり、コンテンツ制作にも寄与できるといったような御要望がございました。

これを踏まえまして、取りまとめでは、具体的には、放送対象地域自体は現行から変更せず、希望する放送事業者において、異なる放送対象地域の放送番組の同一化が可能となる制度を設けるべきという提言が行われたところでございます。

こうした提言を踏まえまして、近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、原則として異なる放送対象地域間の放送番組の同一化を認めていない現在の規制を緩和することとしたものです。

具体的には、本改正法案では、放送事業者が経営困難となる前に経営の合理化が進められるよう、総務大臣の認定を受けて、異なる放送対象地域間の放送番組の同一化を、地域性確保措置を講ずる等の一定の条件の下で、経営状態にかかわらず可能とするものです。

今後の詳細な制度設計を踏まえつつ、放送事業者において、放送番組の同一化の活用に向けた検討が進むものというふうに期待しているところでございます。

○宮本(岳)委員 端的に答えてくださいよ。テレビ朝日ホールディングスから要望があったと。

しかし、放送番組の同一化について、ローカル局がやはり影響は一番大きいんですね。ローカル局がどうおっしゃっているか、私も読ませていただきました。

熊本県民テレビ、同一化が実現した場合には、ローカルスポンサーのニーズに応えられない可能性が出てくると考えられる、その結果、収益の悪化を招き、ひいては地域情報発信の量、質共に著しく低下するおそれがあると考える。

テレビ金沢、一つの県等を放送対象地域とする放送局が他のエリアでも放送できるようにする制度変更については、政府が地域の歴史や経済事情などを総合的に勘案して定めた基幹放送普及計画と整合性が取れなくなるおそれがあるため、今後も認めるべきではないと考える。

また、南日本放送からは、複数の放送対象地域における放送番組の同一化が要望されていると言うが、この検討会の議論の前提として示されたアンケート結果では、放送対象地域の見直しに関する要望は六社、約五%しかなく、地上波テレビ局の九割を占めるローカル局の意見が広く反映されているとは言い難いと異議を唱えております。

だからこそ私は、本法案の審議を進める上で、地方ローカル局の視察や地方公聴会、地方ローカル局関係者を招いた参考人質疑などが不可欠だと言ってまいりました。総務省、地方のローカル局から、先ほど紹介したような批判の声や不安の声が出ていることは事実ですね。

○小笠原政府参考人 今御指摘をいただきましたそれぞれの点についてでございますが、今御質問のありましたのは、有識者の検討会の取りまとめ案のパブコメに対し、三者から御意見を頂戴したところでございます。

まず、熊本県民テレビでございますが、経営の選択肢が増える点では評価できるというふうにした上で、ローカルスポンサーのニーズに応えられない可能性について御指摘がございました。これにつきましては、放送事業者において、そのような可能性と同時に、番組同一化による固定費用の抑制の効果、それを十分に勘案した上で自らの経営に取り組んでいただくということではないかと考えております。

それから、テレビ金沢からも、方向性は基本的に御理解いただけるということでございますが、基幹放送普及計画と整合性が取れなくなるおそれがあるという御意見がございました。これにつきましては、放送番組の同一化において、基本放送普及計画と同様に、放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情を考慮することとして、基本放送普及計画との整合性を取っております。

最後、南日本放送については、ローカル局の意見が広く反映されているとは言い難いとの御意見がありました。

その一方で、総務省の有識者検討会での議論に際し、県域の放送事業者さんとの意見交換を実施いたしました。その中では、地域での広告の価値、需要が下がる懸念があるが、将来的に経営状況が悪化した場合の選択としてあるということはあり得る、あるいは、選択肢が増えることはローカル局が経営力の維持向上を目指す上で前向きな材料になる、そういった御指摘を受けたところではございます。

また、本法案で制度整備される放送番組の同一化については、放送事業者の経営の選択肢としてお示しするものでございます。本法案をお認めいただいた暁には、放送番組同一化の地域性確保措置、あるいは放送対象地域の具体的な数の上限等、ローカル局の御意見も十分に踏まえながら検討してまいりたいと考えております。

○宮本(岳)委員 というふうに言い訳をせざるを得ないぐらい、現に私の指摘したとおりの意見が出ているわけですよ。

それで、法案と併せて、マスメディア集中排除原則の特例を定めた省令が改正されております。マスメディア集中排除原則とは何か、この原則は既に打ち捨てられたものなのか、これも端的に御説明いただけますか。

○小笠原政府参考人 マスメディア集中排除原則でございますが、放送法第九十三条第一項第五号に規定されております、一の者によって所有又は支配される放送事業者の数を制限するという考え方であり、同号のただし書におきましては、放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りではないというふうにされております。

現在、放送事業者は、放送法九十三条第一項第五号の遵守が求められているところでございます。

○宮本(岳)委員 現状でもこれは維持されているわけですね。

それで、私、改めて、このマスメディア集中排除原則というものをめぐって、ここにお持ちをした放送法制立法過程研究会が出版した資料・占領下の放送立法というものをあらかた読んでみました。戦後の放送行政の原点は、一九五〇年六月の一日、電波法、放送法、電波監理委員会設置法のいわゆる電波三法が施行された日、この日なんですね、いわゆる電波の日であります。

日本放送協会による放送の独占に問題があったことから、戦前の体制を改善するということで、民間放送を実現することで民主化を達成する目的があった。放送法施行後の一九五六年二月に、当時の郵政省は、テレビジョン放送局用周波数の割当計画基本方針を決定をし、基本方針では、基幹放送地域への開局を優先させるとともに、その後、他の地域へ波及させる中で、同一地域に複数の放送局を置くという内容でありました。

マスメディア集中排除原則は、多様で自由な言論活動を保障するため、限られた電波が特定のメディアに集中しないように規制する政策であって、先ほど来何度も出ているように、多元性、多様性、地域性という三原則が掲げられております。これはつまり、分かりやすく視聴者の側からいえば、視聴者にできるだけ多くのチャンネル、選択肢を保障することが大切だ、こういうことで、大臣、よろしいですか。

○松本国務大臣 マスメディア集中排除原則は、憲法二十一条により保障された放送による表現の自由ができるだけ多くの方によって享有されることによって多元性、多様性、地域性の確保を目的とするものでありまして、視聴者が、異なる様々な放送事業者から地域情報も含めた様々な放送番組の提供を受け、情報を入手することができるということが大変重要であるというふうに考えております。

今回のマスメディア集中排除原則につきましては、政策目的は重要であるとした上で、有識者会議におきましては、その政策手段によっては経営の選択肢を狭め、かえって多元性を損なうことにもなりかねないと取りまとめられたことを踏まえて、今回、令和五年三月に省令を改正をしたものであると御理解をいただけたらというふうに思っております。

○宮本(岳)委員 例えば、つい先日、岸田首相が約一時間にわたって日本テレビのバラエティー番組に出演をされました。これはG7サミットの説明などといって済まされない問題として、たちまち賛否両論、国民的議論が巻き起こっております。見たくなければチャンネルを変えればよいという声もありますが、そもそも変えればよいというものでもないと思います。しかし、チャンネルが一つしかなければ、あるいは放送番組が完全同一化してしまえば、どの地域に行っても全部同じ、岸田首相の顔ということになります。

大臣、こういうことにならないためにマスメディア集中排除原則というのはあるんだと思いますが、それでいいですね。

○松本国務大臣 マスメディア集中排除原則の意義については申し上げたとおりで、個別の番組についてのコメントはここでは差し控えさせていただきます。

○宮本(岳)委員 もう一つ聞きますが、放送番組が完全同一化してしまえば、マスメディア集中排除原則の大事な内容の一つである地域性はどうやって守られるのか、これは局長にお答えいただけますか。

○小笠原政府参考人 本法案におきましては、異なる放送対象地域で放送番組の同一化を行うことを一定の条件下で認めることとしておりますが、その場合、放送事業者には、地域社会に特有の要望を満たすという放送に期待される機能を果たしていただくことになります。具体的には、放送番組の同一化を行う放送事業者には、地域性確保措置を講ずることを求めるとともに、同一化を可能とする放送対象地域の数の上限を省令で定めることとしております。

地域の情報発信機能を確保する上で重要な地域性確保措置につきましては具体的にどのような内容にしていくか、そして放送対象地域の具体的な数の上限をどう定めるかにつきましては、国会における御議論、御指摘を踏まえるとともに、地方自治体等の幅広い方々の御意見を聴取しつつ、検討を進めてまいりたいと考えております。

○宮本(岳)委員 番組内容の同一化で地域性をないがしろにしておいて、確保措置というのも大きな矛盾なんですね。仮に例示であっても、その例示が番組編成上の基準となってしまいます。そもそも放送番組の完全同一化によって独自の番組の編成、編集の権利を奪った上で番組内容にまで行政が口を出すならば、結果としては、放送事業者の自主自律、編成、編集権への制限にほかなりません。

そもそもマスメディア集中排除原則は、既に長年にわたって骨抜きにさせられてきました。私がお話を伺ったある識者は、マスメディア集中排除原則は一九五九年に省令化されているが、このときから実は骨抜きになっている、今まで幾度も緩和というのがされてきたが、実際には適用されたことはほとんどないとおっしゃっておりました。今回の改正で、それが更に骨抜きにされてしまいます。このような省令改正は、一体、誰の要望なのか。

先ほど述べたデジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する検討会で、フジ・メディア・ホールディングスがマスメディア集中排除原則の緩和についてプレゼンを行ったというのは事実ですね。

○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

ただいまの持ち株傘下に入る放送事業者についての地域の数の制限ということについてのちょっと御要望がフジ・メディア・ホールディングス等々、事業者さんからございました。

ちょっと、いずれもその理由といたしましては、放送事業を取り巻く環境が急速に変わる中で、やはり経営の選択肢ということを拡大するという必要がある、そういう趣旨で御要望があったものというふうに承知しております。

○宮本(岳)委員 しかし、今回の法改正、立法の根拠がよく分からないんです。事前に伺った話では十三社が赤字だとも聞いたんですが、すぐにでも停波しそうなところがあるのかといえば、そういうわけでもありません。

いろいろ調べてみたら、二〇二一年六月十八日に閣議決定された規制改革実施計画が目に止まりました。これは今回の法改正の議論の出発点として極めて重要です。

この規制改革実施計画の中の十二、ソサエティー五・〇の実現に向けた電波・放送制度の在り方の二十、ローカル局の経営基盤強化には何と書いてありますか、局長。

○小笠原政府参考人 令和三年の規制改革実施計画におきましては、マスメディア集中排除原則に関しまして、総務省は、マスメディア集中排除原則が目指す多様性、多元性、地域性に留意しつつ、ローカル局の経済自由度を向上させるための議論を進める。特に、役員兼任規制の見直しなどローカル局から直接要望のある論点に限らず、制作能力や設備面の集積や共用による、ローカル局の総合的な経営力、企画力の向上が可能となるよう、隣接県に限らない経営の連携等の枠組みなど、中長期的な放送政策の全体像を踏まえた施策を検討するというふうに記載されているところでございます。

○宮本(岳)委員 ローカル局から直接要望のある論点に限らず、隣接県に限らない経営の連携等の枠組みなど、中長期的な放送政策の全体像を踏まえた施策を検討などと述べております。結局は、政権の意向を大手キー局に主張させて法案にしたものにほかなりません。邪道だ。

このような邪道の放送局の経営効率化や放送番組同一化には決して未来がないということを指摘して、私の質問を終わります。

―――――――――――――

反対討論

○宮本(岳)委員 私は、日本共産党を代表し、放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。

本法案は、二〇一四年に定めた認定経営基盤強化計画を改め、制度利用について収益性の向上の規定を廃止し、経営の悪化が見込まれなくても、特定放送番組同一化実施方針の認定によって、特段の制約がないまま放送番組の同一化をできるようにするものです。これは、放送事業者が合理化を最大限求める場合、県域を越えて複数の放送局が同一の放送番組を同時放送できることになり、問題です。全ての放送番組で同一化されれば、放送を通じ様々な形で地域に貢献してきた民間放送局の地域性、多元性、多様性を損ないかねません。放送の魅力が失われれば、結果的に、視聴者や地元企業の放送離れ、経営の悪化を招くことになります。

また、総務省は、将来にわたる放送事業の確保を名目に、放送番組の同一化を促し、地域性をないがしろにするにもかかわらず、地域性確保措置を求めること自体が矛盾です。地域性の確保を理由に総務省が番組の自主制作比率などの何らかの指標を示すならば、放送事業者の自主自律、編成、編集の自由への制約になりかねません。

本法案に併せて、マスメディア集中排除原則の特例を定めた総務省令を改め、キー局に関連する持ち株会社が保有できる子会社の数について、都道府県の上限と隣接地域の制限をなくしました。これは、放送番組の同一化と併せて進めることで、視聴者を無視したキー局を中心とする地方のローカル局の再編を促進するものであり、視聴者・国民の放送視聴の選択肢を狭めるものです。

そもそも、本法案の出発点は、ローカル局や視聴者の要望から出されたものではなく、規制改革実施計画の閣議決定が求めたローカル局の再編です。

このような放送局の経営合理化、放送番組の同一化では、決して未来はないと厳しく指摘して、討論を終わります。