情報漏えい責任追及

宮本岳志氏 マイナ保険証強要批判

衆院総務委

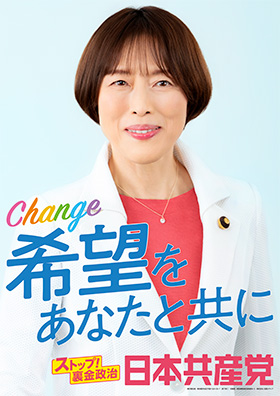

(写真)質問する宮本岳志議員=9日、衆院総務委 |

日本共産党の宮本岳志議員は9日の衆院総務委員会で、マイナンバーカードをめぐる健康保険証とのひも付け誤りやコンビニでの証明書等の誤交付などの個人情報の漏えいに触れ、安全神話に陥る政府の姿勢を追及しました。

4月25日に新たに545件のマイナ保険証のひも付け誤りが発覚しています。宮本氏はマイナ保険証利用に「国民はメリットを感じず個人情報漏えいの不安を抱いている」と述べ経緯を質問。厚生労働省の日原知己審議官は「登録済みデータを住民基本台帳と突合し、確認が必要な139万件について閲覧停止し作業を行った」ことで発覚したと答えました。

宮本氏は、厚労省がこれまで昨年9月と説明してきた閲覧停止が2カ月遅れたとの回答が昨日(8日)あったが、遅れに伴う情報漏えいはなかったかと質問。日原審議官は「現在確認中」と述べ、実態を把握していないことが明らかになりました。

また、マイナンバー提出の協力が得られず、保険証情報のひも付けが未登録の件数は「15万件」だと答弁。宮本氏は「ひも付け作業もままならない。任意のマイナ保険証を強要し、保険証廃止に突き進んでいることが問題」だと批判しました。

宮本氏は、自らの責任を認めない総務省の姿勢を追及し、4月に新たに高松市でコンビニ誤交付が発生した原因は、システムそのものの欠陥だったのに、総務省が昨年末にシステム問題は解決済みとしたためだと指摘。システムの運用にかかわる富士通からは自民党に1800万円の献金が行われているとも指摘し、「自治体窓口とコンビニは違う。安易に推進してきた姿勢が問われる」と批判しました。

(しんぶん赤旗 2024年5月16日)

動画 https://youtu.be/uMtoeqcKGAw?si=1rp8v-pQB_GHCCkY

配付資料 20240509総務委員会配布資料

議事録

○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。

四月二十三日の当委員会では、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付での誤交付の問題を取り上げました。とにかく、政府がマイナンバーカードやマイナ保険証を安心、安全と繰り返すたびに、ミスや間違い、個人情報の漏えいのニュースが飛び込んでくるんですね。

そして、マイナ保険証の利用率は下がったまま、上がる兆しもなく、三月末で僅か五・四七%であります。利用率が上がらない背景には、国民にとって利用メリットが感じられていないばかりか、国民は情報漏えいなどの不安を持っていることは明らかです。このように利用が浸透してもいない。現行保険証の発行停止は、厚労省に聞きますけれども、きっぱりと撤回すべきではありませんか。

○日原政府参考人 お答えを申し上げます。

マイナ保険証でございますけれども、これは、よりよい医療の提供を可能にしますほか、今後、医療DXのパスポートとして、メリットがますます増えていくものと考えてございます。こうしたメリットを最大限早期に発現させて国民の皆様に享受いただけるようにするとの考え方で、御指摘をいただきましたような点につきましても不安払拭のための取組を進めてきたところでございます。こうした取組、また、マイナ保険証の利用促進、これも最近は利用率を見ましても上昇する傾向にございます。マイナ保険証の利用促進にも総力を挙げて取り組んだ上で、今年十二月二日から保険証の新規発行を終了してマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとしてまいります。

○宮本(岳)委員 いや、上向いているって、三月末で五%余りですよ。九五%は使っていないんですよ。

本来マイナンバーカードの取得もマイナ保険証の利用もあくまで任意の制度であることを繰り返し確認してきました。任意の制度であるならば、マイナ保険証を作るのも、逆に一度ひもづけを行った人がやはり心配だからとひもづけを解除することも自由、任意であるはずであります。解除できて当然であるにもかかわらず、厚労省は本人の希望では解除できないシステムを構築し、いまだに解除できるようにはなっておりません。当初の制度設計がどうなっていたのか、私の問合せに対して厚労省は、オンライン資格確認等システム設計・開発業務一式調達仕様書というものを提出してまいりました。

資料一を御覧いただきたい。ここには、「資格情報と利用者証明用電子証明書のシリアル番号の紐付け解除」として、「被保険者等が、マイナポータルにログインせずにマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のシリアル番号と資格情報の紐付けの解除を行う。」となっております。つまり、当初の仕様書は、任意の制度という趣旨どおり、ちゃんと解除できる仕様になっていたわけですね。

ところが、厚労省によると、プロジェクトを推進する過程において、厚労省、内閣府番号制度担当室、社会保険診療報酬支払基金で検討し、優先度の高い作業や要件の精査を行ったなどといって、結局解除ができないようなシステムを作ったんですね。そして、今度はその責任の所在も明らかにしないまま、昨年度の補正予算で二百四十九億円もの国費をかけて、やっと解除できるようにシステム改修を進めております。

一旦はマイナ保険証を手にした人も、いまだに九五%近い人は利用しておりません。本来の任意の制度の趣旨どおりに一体いつから本人の御希望で解除できるようになるのか、厚労省にお答えいただきたい。

○日原政府参考人 御指摘をいただきました利用登録の解除の機能についてでございますけれども、これにつきましては、関係者と協力して、現在必要なシステムの改修に鋭意取り組んでいるところでございます。

本年十月目途にこの機能が利用できるようにということで、現在必要な改修を進めているところでございます。

○宮本(岳)委員 十月なんですね。一体いつまで待たせるのか。現在、利用率は五・四七%ですから、九五%近い使っておられない人の中には、当然、解除を望んでおられる方がいらっしゃるんです。現行の保険証を廃止しなければ、これはこれでどちらでもよいという言い分もあったわけですね。

しかし、先日、参議院で我が党の倉林明子参議院議員が、マイナ保険証の利用率が五〇%を超えていなくとも現行保険証の廃止をやるのかと聞いたら、厚生労働大臣は、利用率がどんなに低くても現行保険証については十二月二日から発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していくつもりだと答弁をされました。

しかし、任意の制度であるならば、また、任意の制度であるという趣旨を踏まえて解除ができるようにシステム改修したというのであれば、一旦ひもづけを行ったけれども心配なので使うのをやめたという九五%の保険証を使っておられない方々にはもう一度解除する権利もあるはずであります。窓口でまるでマイナ保険証を使うしかないかのような誘導を行うのではなく、マイナ保険証を解除できるようにもなりましたと周知することは当然のことであります。

これは、渋々マイナ保険証を使うのも、またきっぱり解除、返上するのも、どちらも任意、ニュートラルということでよろしいですね、厚労省。

○日原政府参考人 お答えを申し上げます。

先ほど御答弁申し上げましたように、マイナ保険証には数々のメリットがございますので、政府といたしましては、お一人でも多くの方々にマイナ保険証を御利用いただけるよう、国民の皆様に丁寧にメリットを御説明して利用促進に向けた取組を行っておりまして、これからも行ってまいりたいと考えておりますけれども、マイナ保険証の利用を希望されない方につきましては、利用登録を解除いただいて資格確認書の交付を受けて医療機関等を受診するということが可能でございます。

○宮本(岳)委員 だが、窓口で次に持ってきてくださいと促すことは、国民に解除の選択肢もあることが示されない結果にもなりかねません。あくまで任意の制度であるのであれば、同じ重みでどちらにしますかと言わなければおかしいですね。

利用率が上がっていかない背景には、ひもづけ誤りの問題があります。

資料二を見ていただきたい。保険証情報のひもづけ誤りは昨年からずっと問題になってきましたが、今年四月二十五日、また新たにひもづけ誤りが五百四十五件あることが公表されました。ひもづけ誤りは、総点検で明らかになった一千百四十二件、それ以前の二〇二一年十月から二三年十一月三十日に明らかになった誤り、七千五百三十六件、これは七千五百五十三件から重複の十七件を引いたものでありますけれども、合わせて九千二百二十三件となりました。この五百四十五件はどのように発覚したんですか、日原さん。

○日原政府参考人 お答えを申し上げます。

登録済みデータにつきましては、全ての登録済みデータ、この全体につきまして住民基本台帳との突合を行ったところでございます。突合を行った上で、確認が必要な約百三十九万件について、閲覧停止をした上で保険者等による確認作業を実施していただいてまいりました。

今お話のございました五百四十五件につきましては、この確認作業を通じまして、これは誤登録として御報告をいただいたものでございます。

○宮本(岳)委員 五百四十五件について、厚労省は、九月に情報の閲覧を停止して確認作業を進めてきたと説明をしてまいりました。昨日になって、停止は九月でなく、十一月までに対応したとの回答がありました。閲覧停止が二か月も遅れれば、それだけ情報漏えいのリスクは高まります。閲覧停止以前にマイナポータルを通じた情報漏えい事案は何件あったんですか、厚労省。

○日原政府参考人 お答え申し上げます。

今お話のございました登録済みデータ全体の確認によりまして、これまで保険者から誤登録の報告があった五百四十五件につきまして、薬剤情報等の閲覧があったかどうかにつきましては現在確認をしている最中でございまして、確認が終了次第公表することを予定してございます。

○宮本(岳)委員 そんなことを言っているから駄目なんですよ。情報漏えいは重大な問題です。早急に把握すべきだということを申し上げたい。

対策で突合が当たり前のように行われております。こうした突合は、本人の希望しない場合も行われております。このこと自身が問題だと思いますが、今回は、事業者や本人からマイナンバーの提出を得られなかったケースが約三十万件もあるということについて聞きたいと思うんです。

資料三を見ていただきたい。総点検本部に提出された資料であります。確かに三十万件となっております。保険者が住民基本台帳情報と突合作業をしたとしても、マイナンバーさえつかめない状況があります。DVから逃れるために住所を秘匿しているとか、生まれついた性別とは別の性で生活しておられるトランスジェンダーの方など、住民基本台帳の四情報であっても、様々な事情があって知られたくない、伝えたくないというケースがあり得るんです。

その理由について厚労省は把握しておりますか。新規の誤り事案の発生を防止するためだといって住民基本台帳情報と一律に突合していくことについての問題はないんですか、大丈夫なんですか。

○日原政府参考人 お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたJ―LISデータとの突合につきましては、登録されておりますデータの正確性を入念的に確認するために実施したものでございまして、御指摘のような問題はないというふうに考えてございます。

なお、昨年十二月末に公表した時点では今お話をいただいた未登録は約三十万件でございましたけれども、その後、本年三月末時点では約十五万件に減少してございます。医療保険加入者の九九・九%の方につきましては登録をされておるところでございます。

○宮本(岳)委員 十五万件がまだ残っているわけですね。保険者がそもそもマイナンバーを掌握していないケースがこれだけ残されております。支払基金のデータとマイナンバー登録さえままならないわけですね。

厚労省が、任意取得のマイナンバーカードと任意でひもづけするマイナ保険証を、任意であるにもかかわらず利用を強要し、保険証の廃止に突き進んでいることに一番の問題があるんです。現行保険証の廃止はきっぱり中止することを求めて、次のテーマに移りたいと思います。

次に、四月二十三日にも聞いたコンビニ誤交付問題について聞きたいと思います。

資料四を見ていただきたい。この文書は、昨年九月二十日の個人情報保護委員会の指導を受け、二〇二三年九月二十六日に総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室が都道府県、政令市の担当者に発出した「コンビニエンスストア等での証明書自動交付サービス等における誤交付事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応等について」と題した通知であります。

この通知では、誤交付が発生した地方公共団体のみならず、交付サービス等を実施する全ての地方公共団体に対して、下線部、当該システムにおいて、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置が講じられているか確認を行うこととしております。ここに言う、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置とは何なんですか、行政局長。

○山野政府参考人 お答えいたします。

御指摘のように、昨年の富士通Japan株式会社のコンビニ交付サービスによる誤交付事案を受けまして、同年九月に個人情報保護委員会より個人情報保護法に基づく指導等が行われたところでございます。これを踏まえまして、同月、総務省から全ての自治体宛てに、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置が講じられているかを確認するよう事務連絡を発出いたしたところでございます。

具体的には、窓口の交付においては、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにさせることとしておりまして、コンビニ交付サービスを用いる場合においても、利用者証明用電子証明書を用いまして請求者に暗証番号の入力を求めることで、本人であることを明らかにさせております。

それから、市町村長は、住民基本台帳などの事務処理に当たって、住民票等に記載されている事項の漏えい防止などの措置を講じなければならないとされておるところでございます。総務省としては、コンビニ交付サービスにおける証明書の交付においても、誤交付防止のため必要なシステム上の対策を取ることを求めているところでございます。

本人確認が利用者証明用電子証明書によって行われていることに加えまして、こうした万全を期すための証明発行サーバー等の対策として常時監視体制の仕組みの構築等を求めていることを踏まえまして対応されているというふうに考えてございます。

○宮本(岳)委員 いやいや、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置ということであれば、役所の窓口での住民票交付なら、最終的に誤交付がないか職員がチェックするんですね。同等の安全管理措置ということになれば、コンビニの従業員に自治体職員のように誤交付でないかどうかの最終チェックをさせることができるんですか、局長。

○山野政府参考人 お答えいたします。

コンビニ交付におきましては、各コンビニ店で交付がされるということでございますけれども、この通知にございますように、当該システムにおいてそういった安全管理措置が講じられているかということでございますので、コンビニ交付サービスにおける証明書の交付におきましても誤交付防止のための必要なシステム上の対策を取ることを求めるということで、先ほどお答えしたとおりであります。

○宮本(岳)委員 システムのことだったら、まさにベンダーに言うしかないんですね。

総務省が十二月十二日に出した事務連絡では、富士通についても誤交付に直結するような課題はないことを確認しましたと書いてあります。しかし、四月の二十三日の質疑で明らかになったとおり、ダブルチェック機能に当たるフェールセーフ機能については、富士通は現在でも試験を行っている自治体が一団体あるのみで、フェールセーフ機能が実装された自治体など一つもないということが明らかになりました。

にもかかわらず、その後、この対策が不十分な富士通のコンビニ交付システムを今年一月四日に香川県高松市が導入いたしました。そして、四月四日には、その香川県高松市のコンビニ交付サービスシステムで別人の住民票の写しが交付されるという事案がまた発生したわけです。

昨年の時点でダブルチェック機能がないがために誤交付を繰り返してきた富士通がなぜ今年になっても選ばれているのかと不審に思ったんですけれども、どうやら富士通と新たな契約を行った自治体は高松市だけではないようであります。高松市以外にも新たに富士通Japanのコンビニ交付システムを導入した自治体があるというんですけれども、総務省、それは何団体ですか。

○山野政府参考人 お答えいたします。

私どもが把握しているところでは、含めて三団体ということでございます。

○宮本(岳)委員 高松を含めて三団体。高松以外では二団体ということですね。

総務省が誤交付に直結するような課題はないことを確認したなどと通知に書いたから促してしまったのではないか。総務省の情報提供も不十分だったと言わざるを得ません。

しかし、なぜここまで富士通を優遇しているのか。私は、昨年四月二十七日の総務委員会で、自民党の政治資金団体、国民政治協会の二〇二一年分の政治資金収支報告書の写しを配付して、富士通から自民党の政治資金団体に一千五百万円が渡っている事実を明らかにいたしました。

資料五は、令和四年分、二〇二二年分の国民政治協会の収支報告書の写しであります。これは総務大臣に聞くんです。富士通からの自民党への政治献金は更に増えて一千八百万円となっております。この献金の効果があって富士通を優遇しているのではありませんか。

○松本国務大臣 これまでの対応については、当委員会での審議、また局長からも御答弁申し上げてきたとおりでございますが、昨年の横浜市の事案が発覚して以降、総務省としては、富士通株式会社及び富士通Japan株式会社に対し、事案が発覚するたびに原因の究明、当該団体のシステム改修を求め、同社のシステムを利用する他の自治体においても、過去のプログラム誤りを是正する修正プログラムの適用漏れなどがないか、総点検の上、確認を求めてきました。

また、今後、新たな誤交付を起こさせないための対策として、未知のプログラム誤りにも対応できるようないわゆるフェールセーフ機能の速やかな開発を行い、同社のシステムを利用している地方公共団体に早期に適用するよう対応を求めてきたところでございます。

誤交付が発生した際には、全ての自治体に対して、富士通Japan株式会社のシステムによる誤交付の発生とその原因等について情報を提供するとともに、全てのコンビニ交付事業者に対してヒアリングを行って、富士通Japan株式会社以外の事業者において誤交付に直結するような課題がなかったことについても情報提供を行っているところでありまして、こうした度重なる対策を要請したにもかかわらず誤交付が再発したことについて総務省としては重く受け止めて、四月十六日に同社に対して厳重注意を行いました。当該適用漏れによる原因究明及び再発防止対策の徹底等を求める文書による行政指導に踏み切ったところでありまして、また、同社における誤交付の発生、その原因等についても各自治体に情報を提供させていただいておりまして、同社を優遇してきたという認識はございません。

○宮本(岳)委員 本当にひどいじゃないですか。

我が党は、国民の利便性の向上を決して否定いたしません。国民が便利になることは大切なことであります。しかし、国民は利便性を望んでいるといっても、個人情報が漏えいしてもいいから便利になってほしいという国民はいないんです。自治体の窓口で自治体職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置というものは、結局は自治体の窓口で自治体職員が行う以外にやりようがないんです。自治体窓口とコンビニでは根本的に違うことを認識すべきです。

そういう根本矛盾がある中でコンビニ交付を安易に推進してきた総務省の姿勢自体が問われているということを指摘して、私の質問を終わります。