平成二十二年二月二十四日(水曜日)

午前十時三分開議

出席委員

委員長 田中眞紀子君

理事 奥村 展三君 理事 首藤 信彦君

理事 松崎 哲久君 理事 本村賢太郎君

理事 笠 浩史君 理事 富田 茂之君

石井登志郎君 石田 勝之君

石田 芳弘君 磯谷香代子君

江端 貴子君 大山 昌宏君

神山 洋介君 川口 浩君

城井 崇君 後藤 斎君

佐藤ゆうこ君 瑞慶覧長敏君

高井 美穂君 高野 守君

中川 正春君 浜本 宏君

平山 泰朗君 牧 義夫君

松本 龍君 湯原 俊二君

横光 克彦君 横山 北斗君

吉田 統彦君 池坊 保子君

宮本 岳志君 城内 実君

…………………………………

文部科学大臣 川端 達夫君

文部科学副大臣 中川 正春君

文部科学副大臣 鈴木 寛君

文部科学大臣政務官 後藤 斎君

文部科学大臣政務官 高井 美穂君

政府参考人

(厚生労働省社会・援護局長) 清水美智夫君

文部科学委員会専門員 芝 新一君

―――――――――――――

委員の異動

二月二十四日

辞任 補欠選任

城井 崇君 神山 洋介君

熊谷 貞俊君 浜本 宏君

牧 義夫君 大山 昌宏君

同日

辞任 補欠選任

大山 昌宏君 牧 義夫君

神山 洋介君 城井 崇君

浜本 宏君 磯谷香代子君

同日

辞任 補欠選任

磯谷香代子君 熊谷 貞俊君

―――――――――――――

本日の会議に付した案件

政府参考人出頭要求に関する件

文部科学行政の基本施策に関する件

――――◇―――――

○田中委員長 次に、宮本岳志君。

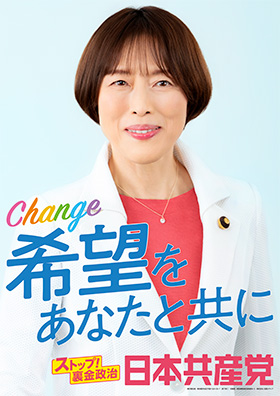

○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。

まず、緊急を要する問題をお尋ねしたいと思います。

この間、中学・高校生を卒業クライシスから救えという集会が持たれるなど、経済的理由によって卒業ができないという事態を何としてもなくしたいという動きが広がってまいりました。

二月の十一日に、全日本教職員組合などによる授業料・教育費緊急ホットラインというものが行われました。受け付け開始時間を待たずに電話が鳴り続けて、相談件数は一日で百二十八件に上ったと聞いております。相談内容を見せていただきますと、切実かつ緊急を要するものばかりでありました。

例えば、母子家庭、長女の授業料六十万円を三月一日までに支払わなくてはならない、母は昨年六月に入院、生活保護を受けている、社会福祉協議会にも相談に行った、国の教育ローンを申請した、今は利子だけ払っている、長女の学費を何とかしたいという大阪からの相談。三月一日といえば、あともうわずかであります。

また、大阪の私立高校二年の息子を持つ母親だが、収入が少なく三学期分の授業料十八万五千円を払えるめどが立たない、三月十五日までに払えと言われている、夫は派遣労働者だが、一昨年秋から十二月ごろまで事故に遭い休職、昨年一月末に復帰できたが、契約期間はこの三月末までしかない、自分はまだ一歳の子供がいるので働けず、月収は二十万円程度、どうしたらよいか、こういう相談もございました。大変深刻であります。

学ぶ意欲のある生徒がこういった経済的な理由によって修学を断念することがないように、特に卒業を控えたこの時期に経済的理由によって卒業できない、そういう生徒が一人も出ないように全力を挙げるべきだと私は思いますけれども、文部科学大臣の決意をお聞かせいただきたいと思います。

○川端国務大臣 お答えいたします。

御指摘のような生々しい大変深刻な問題を聞かせていただきました。

先ほどのときの議論にもありましたけれども、高校生の修学支援基金を最大限活用すると同時に、授業料の減免も含めて、せっかくここまで勉強してこられた方が、単に、単にと言ったら失礼かもしれませんが、授業料が払えないということで卒業できないとかいうことになっては大変なことでありますので、そういう部分で、今ある制度が実はそんなに周知されていないという側面もありますので、制度の周知徹底を高井政務官名で先般も発出をいたしましたし、各都道府県に対しても教育委員会に対して、私としてはこういう事態に対してあらゆる手だてでしっかりと対応して、この問題で生徒が大変な目に遭わないようにという指導を行っているところでございます。

○宮本委員 高井政務官がお出しになった九日付の文書も読ませていただきました。

ただ、この高校生修学支援基金でありますけれども、先ほども議論がありましたように、授業料減免措置に係る補助事業あるいは奨学金事業に対する基金でありまして、その対象も、授業料と同等とみなすことができる納付金、こういうものについても、減免補助も算定の対象とするという点では、私はなかなか積極的な側面を持つ制度だと思っております。

しかしながら、補助単価の増額を行ったり、あるいは補助要件の新設をする、先ほど議論がありましたね。そういうふうにしますと、これまでの、例えば生活保護世帯や非課税世帯を減免の対象としてきたものを、年収三百五十万まで広げるなどということをやれば、自治体は基金からの取り崩し分の二分の一を負担しなければならない。この負担がなかなか重いということで二の足を踏むわけでありまして、昨年七月に、高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金の取り扱いに関する要望というものが二十三道府県から出されております。

それによると、都道府県の状況によっては、授業料減免事業による補助単価の増額または補助要件の新設を行って交付金を基金から取り崩さなければ、平成二十三年度末の時点で多くの交付金を残余額として国庫に返納しなければならないことが予測されますと述べ、よって、都道府県負担をなくする等の同実施要綱の見直しをしていただきたい、これが県からの強い要望でありました。

せっかくの基金が国庫に返納されるということになったら元も子もないわけでありますから、文部科学省として財務当局に、二分の一負担をなくしてほしい、こういう要求を出してきたと思うので、そういうことをきちっと財務当局に求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○川端国務大臣 二十三道府県からそういう強い要望もいただいております。

そして、私たちも、そういう中でこの制度を最大限活用して、二分の一になったのは、先ほども申し上げましたけれども、今やっている制度から急激にふえて、予定を超えた部分に手当てをするというもともとの制度でありますが、そのことで言いますと、既に自前でと言うとあれですが、それぞれやっておられる部分にもいろいろな仕組みが都道府県独自でありますので、そこの分の公平感からいって、全額補助が難しいという議論が根強くありまして、我々としては拡充したいという思いの中で、引き続き制度の拡充を目指しては関係当局ともいろいろと協議は重ねてまいりたいと思いますが、今の時点では今の制度でありますので、これを周知徹底することを最大限努力してまいりますが、これからも引き続きそういう支援を行えるように努力をしてまいります。

○宮本委員 実は、こういう県の要望にこたえて、前政権も一たびこの二分の一というのは外してという決断を最初の概算要求でされた。そして、新しい政権になってからも、概算要求では二分の一を外すという形で要求されておったと思うんですね。それは間違いないですね。

○川端国務大臣 概算要求において、現在の高校生修学支援基金に追加するものとして、高校実質無償化とあわせて、給付型奨学金事業に関する経費として高校奨学金事業等の充実改善に百二十三億円計上したことは事実でございまして、厳しい財政状況の中で計上が見送られたという経過でございます。前政権においても同様であったと承知しております。

○宮本委員 ぜひ、これは引き続き財務当局に強く求めていただきたいと思います。

それで、結局その後、高井政務官がせっかく九日に出していただいたんですが、十二日に厚生労働省が、「高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金の取扱について」という通知を出されました。きょうは厚生労働省にも来ていただいております。この通知では、教育支援資金について、高等学校の授業料をやむを得ない事情により滞納したときまで遡及して貸し付けることを可能にするものでありました。結局、修学支援基金だけでは対応できなかったと言わざるを得ないと思います。

ただ、その厚生労働省の生活福祉資金というものも、緊急対応の点ではまだ問題が残っております。熊本県では、社会福祉協議会に問い合わせたところ、授業料減免制度を受けている場合や、県の奨学金を受けている場合もこの制度は使えないという返事だったと。授業料減免制度や奨学金を受けていながら授業料を滞納する生徒もやはり多いわけですから、卒業を間近にした緊急の事態でありまして、このような制度を受けていても貸し付けできるようにすべきだと考えます。

もう一つ。こちらの制度の方は、言葉上は授業料となっておるわけでして、授業料と同等の施設整備費などについてもきちっと貸し付けの対象にすべきだと考えております。

厚生労働省、この点についてお答えいただきたいと思います。

○清水政府参考人 御指摘のとおり、二月十二日に、やむを得ない事情によりまして授業料を滞納しているということで高校を卒業できないという事態が生じませぬよう、社会福祉協議会が行っております生活福祉資金貸付事業におきまして、授業料の既往の滞納分につきまして貸し付けをすることとしたところでございます。

今御指摘の授業料以外の費用でございますが、学校に直接支払わなければならない費用でありまして、それを支払わなければ卒業できないといったような経費につきましては、貸し付けの対象といたします。この旨、昨日、貸し付けを行う都道府県社協に通知がされているところでございます。

いずれにいたしましても、学費、授業料の滞納によりまして高校を卒業できないといった事態が生じないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。

○宮本委員 卒業できないという事態を、それこそ省庁の枠を超えて何としても救おうという以上、施設整備費などについても貸し付けを行うことは当然のことでありまして、ぜひその旨徹底をしていただきたいと思います。

それで、卒業式を間近に控えて、多くの学校では三月の一日に卒業式が挙行されるわけです。各学校では、滞納者に対して、二月末時点で授業料を納めなさい、こういう指導がされております。ところが、この生活福祉資金というのは、採用まで審査に約一カ月かかると伺っております。採用されたとしても、三月の末ということになりますと、既に卒業式は終わっているということになりますね。

ですから、ここは、一つは厚生労働省に、審査手続を急ぐということをお願いしたい。同時に、文部科学省は、この手続を行っている高校生に対して、納付時期を延長して、ちゃんと生徒を卒業させるという手だてをとらなければ、結局、入るまでは卒業させないということになれば、卒業式に出席できない、卒業証書をもらえないという事態が繰り返されることになります。これは厚生労働省と文部科学省、両方に御答弁をいただきたいと思います。

○清水政府参考人 生活福祉資金、貸し付けでございますので、審査が必要でございます。このためには一定の時間を要するということはやむを得ないところではございます。

しかしながら、今回の取り扱いにおきましては、卒業時期が間近に迫っております。したがいまして、二月十二日に出しました通知におきましても、「卒業の時期が間近に迫っており、資金の必要時期に間に合うよう迅速な貸付決定にご配慮いただきたい。」旨、明記してあるところでございます。私どもとしましては、この趣旨が生かされるようにしてまいりたいと考えてございます。

○高井大臣政務官 文部科学省としても、まさに厚生労働省と連携をして、この間、山井政務官と連絡をとりながら、できるだけ早く対応できるようにということでやってまいりました。

宮本委員のおっしゃる趣旨もよく理解できるつもりでございますが、この制度をよく周知徹底して、また弾力的に、できるだけ家庭の状況やそういったことに配慮をした上でできるように、私どもとしても全力を尽くしたいと思ってはおりますが、納付期限の延長等はまさに学校等が判断する問題でもありますので、うちとしてはできるだけバックアップはしていきたいと思いますが、その点は御理解をいただければと思っています。

○宮本委員 いや、それはその子の立場に立てば到底理解しようのないことでありまして、やはり文部科学省の方でも相談窓口を設けるなどもしていただきたいし、少なくとも経済的理由で卒業証書を受け取れなかったというような子供が生まれないように、これは最後に文部科学大臣、もう一度、本当にそういう子供たちを救うという御決意をはっきりとお述べいただきたいと思います。

○川端国務大臣 御指摘の事態、目的というか趣旨は、卒業を間近に控えた、せっかくここまで勉強してきた子供たちが経済的理由で卒業できないというふうなことの起こらないように、とり得る万全の対策をとって臨んでいきたいと思っております。

○宮本委員 次に、教職員定数問題についてお伺いをいたします。

さきの予算委員会でも、川端大臣に私は質問させていただきました。大臣からも、平成二十三年度以降の学級編制のあり方、あるいは教職員定数の改善のあり方について本格的に議論を始めていること、そして、八月の概算要求までに文部科学省としての一定の結論を取りまとめていきたいとの答弁もいただきました。

学級編制の標準を下げ、教職員定数を増員する上でこれまで障害になってきたのが、教職員数の純減を定めていた行革推進法五十五条でありました。しかし、この規定はことし四月一日をもって終わります。それ以降はこの行革推進法に縛られないはずでありますけれども、まず御確認をお願いいたします。

○川端国務大臣 御指摘のように、行革推進法第五十五条第三項は、公立学校の教職員その他の職員の総数について、平成十七年四月一日と平成二十二年四月一日を比較して、児童生徒の減少に伴う自然減以上の純減を行うことが求められているということでございまして、平成二十二年四月一日との比較までしか言及をしておりません。

したがいまして、先般は廃止法案を提出いたしましたが、今日、この日時まで至りましたので、平成二十三年度以降の教職員数は行政改革推進法では規定されていないということを前提にして、学級編制のあり方について、先般もお答えいたしましたけれども、本格的な議論を立ち上げたところでございます。

○宮本委員 今、産育休、病休などの代替教員が配置されずに、学校教育に穴があくというような深刻な事態が引き起こされております。そもそも、正規教員のかわりに臨時や非常勤の講師を日常的にふやし過ぎているために、臨時、非常勤講師の本来の出番ともいうべき急な休職者、退職者の欠員補充ができない、全部出払っていてできない、こういう笑い話のような、しかし決して笑えない深刻な実態があります。

広島県では、病休、介護休暇のかわりの講師が一カ月以上もいない事態が、二〇〇七年度で二十八件、二〇〇八年度で二十七件もあったといいます。人が足りなくて他の先生方がカバーするが、かわりがいないので休めず、健康を害する事例も枚挙にいとまがありません。

この大もとには、正規教員一人を非常勤で三人四人と定数を振りかえる、いわゆる定数崩しが許容され、さらには、総額裁量制の導入が臨時、非常勤の教職員を増大させてきたことがあります。今や、どこの学校でも一割は臨時、非常勤の講師が教育を担っており、学校によっては三割、特別支援学校では四割を占めるところもあるという話も聞きました。

非常勤、臨時の講師が教職員全体の何割を現に占めているのか、その中で義務教育費国庫負担金の対象となっている臨時、非常勤の教職員は何人で、全体の何割を占めているのか、御答弁願いたいと思います。

○川端国務大臣 お答えいたします。

公立の小中学校の教員は、平成二十一年五月一日現在で約六十六万五千人となっています。そのうち、臨時的任用教員及び非常勤講師のいわゆる非正規教員の数は約七万人でありますので、六十六万五千人に対して七万人、約一割強ということでございます。

また、この七万人のうち、義務教育費国庫負担制度の対象となっているのは約五万八千人でございます。

○宮本委員 今の学校現場が、不安定雇用そして低賃金の臨時、非常勤の教職員によって一割以上も担われている、支えられている、こういう現状を直視してその労働条件の改善を図ることは、行き届いた教育を実現する上で、緊急かつ重要な課題だと言わざるを得ません。行革推進法の縛りがなくなるわけですから、今こそ、学級編制の標準の引き下げや教職員定数の増員は、総額裁量制をやめて、基本的には正規職員で増員すべきだと私は思いますけれども、文部科学大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○川端国務大臣 先生御指摘の問題意識の根底には、教員の数がきちっと充足されていないのではないかというのが基本にあると思います。そういう意味でも、行革推進法の縛りもなくなりましたので、それも含めて、我々としては、いわゆる純減をしなければならないということではなくて、教員の質の向上と数の確保こそ教育充実の一番大きな要素であるという認識のもとに、今回の予算では四千二百人の教職員定数のプラスという改善を盛り込みました。同時に、先ほど申し上げましたような学級編制のあり方にも踏み込んで議論をするということで、八月の概算要求までにまとめたいと思っております。

ただ、それぞれの教員配置の基本的な、どういう構成にするかということは、それぞれの臨時の教員あるいは非常勤講師の役割も含めて、いろいろな幅があります。そういう意味で、必ずしもというか、総額裁量制があるからトータルコストの中で非常勤がふえたというふうに一概に言えるものではないとは思っていますが、幅広く、要するに財源からいくのではなくて、本来、教育の中身をどうするかということで議論するという姿勢を持っていきたいと思っております。

○宮本委員 臨時や非常勤の先生が必要になる事態ということを決して私たちは否定していないわけでありまして、先ほど、笑い話のようだが笑えない深刻な事態と言ったように、むしろ正規がやるべきところを非常勤や臨時で全部埋め尽くすものですから、本当に必要なときにもういないという事態が生まれている。これはもう本当に本末転倒した話ですので、やはりきちっと正規の先生方をふやしていくという方向で御努力をいただきたいと思うんです。

次に、最後のテーマですが、教員免許更新制についてお伺いをいたします。

制度が始まって、講習を受けた教員からは、大学のキャンパスに入って新鮮な気持ちになったなどの感想も確かに聞かれます。しかし、経済的な負担もし、わざわざ時間もとって、無理をして受講するに値するかといった声も多いんですね。また、自分の知識として役立ったが授業などに還元できる内容ではなかった、日ごろの研修や研究会で聞いていることも多く、わざわざ更新講習として受けなくてもいいのではと感じた、自分自身で民間の研究団体等が開催する研究会を選び、学ぶ方が有意義であると思うなど、現場には役立たない、既に研修で聞いているという声もやはり多いんです。

教職員団体がとったアンケートでも、この制度はやめるべきだという声が圧倒的であります。全教が更新講習受講者千二百四十七人に行ったアンケート結果によると、この制度で教育はよくならないとする教員が六七・六%、今後はどうすべきかとの問いには、廃止すべきと答えた人が七五・六%。日教組の受講教員へのアンケート調査では、雑誌「世界」に紹介されたものによると、更新制度の継続が必要だと思わないという人が四百六十四人中三百八十二人、実に八二・三%に達しております。

新政権は、昨年十月二十一日に「教員免許更新制等の今後の在り方について」という文書を発出されました。その中では、教員免許制度の抜本的な見直しに着手するということを明らかにされました。

改めて大臣に確認をいたしますけれども、現状の教員免許制度見直しの必要性は現政権はお認めになるわけですね。

○川端国務大臣 現行の教員免許制度を見直して、より質の高い先生をつくりたい、したがって、先生の養成課程、採用過程それから実務、実習過程各般において教員の質を高める方策を総合的に検討する中で、免許のあり方についても抜本的改正を加えたいと思っております。

○宮本委員 見直しは当然のことだと思います。

ところが、抜本的に見直し、新たな教員免許制度への移行を目指すとしながら、もう一方で、法律改正が行われるまでの間は現行制度が有効だともしておられるわけですね。それで、このままでは混乱が生じかねないということを私は率直に訴えざるを得ないんです。

現在の制度でいきますと、二〇一〇年度末、つまり来年三月末以降、毎年三月末までに三十五歳、四十五歳、五十五歳に達する先生方には、更新講習を修了するよう定められております。最も近い来年三月末までに対象となる人たちは、文部科学省のまとめで八万五千四百八十七人というふうになっております。この八万五千四百八十七人のうち、既に講習を済ました方々が何人おられるのか、どれぐらいまだ残っているのか、おわかりでしょうか。

○川端国務大臣 済みません。ちょっと今手元に数字がございません。

○宮本委員 これ、実は通告していなかったので、多分準備されておらないんだと思いますが、恐らく相当数がまだ修了されておらないと思うんですね。それで、本当にこの方々を来年三月末までに終えることができるのか、このことが危惧されているわけです。そして、既にもうこの夏の講習を取りやめますという大学も幾つか出てきているんです。政権がかわって見直しだというので、もうこの夏はやめようというところも出てきている。

混乱を避けるためには、やはり、政府自身が見直す必要を認めているような制度は直ちに廃止をして、その上で、大臣おっしゃったような真によりよい免許制度を検討するというのが私は筋だと思うんですが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○川端国務大臣 言葉の使い方で誤解があるといけませんので、私たちは免許制度を抜本的に見直したい、その中で、その目的は教員の質の向上を図りたいということでございます。

そういう意味で、現在行われている免許更新制に伴う講習というのがあります。これは現行の法律でそういう規定になっております。したがいまして、それは引き続き続けていく中で、我々が教員の質を高めるというときに、どういうふうな課程を経た人に免許を与えるような制度にするのかという中に包含をしていきたいということでありまして、認識として、今の免許更新制はよくないからやめるという前提に立って議論をしているわけではありません。その部分だけは誤解のないようにしていただきたい。

そして、免許更新制自体は、不適格教員を排除する目的でやられているものではなく、教員の質の向上、高めるために一定年限のときに研修をされているという目的というふうに、何度かの国会議論を経て正式にそういう確認がされているものでありますので、評価は、先生言われたような評価もあれば、文部科学省が行いました評価では、受けてよかったという評価が高いとか、いろいろな見方、受けとめ方があることは事実でありますが、少なくとも、教員の質の向上に一定の研修が必要であるという認識は共通をしておりますので、そういう部分で、免許制度の更新をこれから議論する中で、現在おられる先生の質の向上、あるいは教員養成課程における質の向上というものをどうしていくかの中でトータルとして考えたいということでありますので、その議論をするときに、まずこれはやめてからというふうには思っておりません。

○宮本委員 教員の質の向上とおっしゃるわけだけれども、紹介したように、全教も日教組も、教職員団体で現に受講された先生方が、これで教育の質はよくならないというふうに答えておられるわけなんですね。だから、もっと現場の先生方の声を聞いていただけば、私は直ちにこの更新制というものはやはりやめた上で新しい制度設計を考えるのが筋だというふうに思います。

しかも、そのことは私だけが、あるいは共産党だけが言っているわけじゃないんですよ。この間、都道府県教育委員長、教育長協議会が昨年十二月に特別要望というものを文部科学省に出しておられます。「新しい制度への移行を前提としながらも現行制度を継続実施することは、受講者である教員、免許管理者である都道府県教育委員会、講習開設者である大学等に大きな混乱を招くとともに、錯誤による免許状失効者が生じる懸念などさまざまな問題が発生することが考えられる。」として、「教員免許制度の抜本的な見直しに当たり、その検討期間中における免許更新制度の凍結等、国において混乱を防ぐための必要な措置をとること。」を求めているわけです。これはなかなか道理のある主張だと思います。

混乱を避けるためには、少なくとも、来年三月までに講習を受けられなかったために免許状が失効するといった事態を生まないように何らかの適切な措置を講じるべきだと私は思いますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。

○川端国務大臣 錯誤によってそういう事態が生じるということは大変な事態を招きますので、これは各教育委員会に対しても、それからホームページ上も含めて、しっかりと制度がありますから受講するようにということは周知徹底を図っているところであり、引き続き、そういう混乱、錯誤が起こらないように取り組んでまいります。

○宮本委員 ぜひとも御検討いただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。