145 – 参 – 財政・金融委員会 – 12号 平成11年04月20日

平成十一年四月二十日(火曜日)

午後二時四分開会

─────────────

委員の異動

四月十五日

辞任 補欠選任

吉川 春子君 笠井 亮君

四月十九日

辞任 補欠選任

笠井 亮君 宮本 岳志君

─────────────

出席者は左のとおり。

委員長 勝木 健司君

理 事

石渡 清元君

金田 勝年君

広中和歌子君

益田 洋介君

池田 幹幸君

委 員

石川 弘君

岩井 國臣君

片山虎之助君

西田 吉宏君

林 芳正君

日出 英輔君

平田 耕一君

浅尾慶一郎君

伊藤 基隆君

峰崎 直樹君

浜田卓二郎君

宮本 岳志君

三重野栄子君

星野 朋市君

菅川 健二君

国務大臣

郵政大臣 野田 聖子君

政府委員

金融監督庁長官 日野 正晴君

金融監督庁監督

部長 乾 文男君

大蔵省理財局長 中川 雅治君

大蔵省金融企画

局長 伏屋 和彦君

郵政大臣官房長

事務代理 鍋倉 真一君

郵政省郵務局長 濱田 弘二君

郵政省貯金局長 松井 浩君

郵政省簡易保険

局長 足立盛二郎君

事務局側

常任委員会専門

員 吉田 成宣君

参考人

日本銀行総裁 速水 優君

─────────────

本日の会議に付した案件

○参考人の出席要求に関する件

○郵便貯金法及び簡易生命保険の積立金の運用に

関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出

)

○簡易生命保険法の一部を改正する法律案(内閣

提出)

─────────────

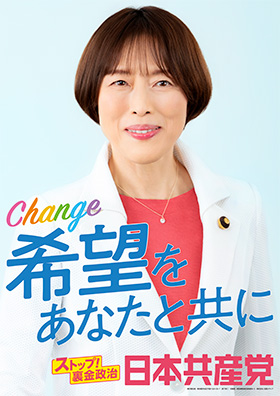

宮本岳志君 日本共産党の宮本岳志です。

質問いたします。

今回の改正は郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金、簡易生命保険の積立金の運用対象に特定目的会社、SPCが発行する特定社債及び通貨オプションを追加する、こういうものでございます。

現在の運用でも、国債、地方債、社債、外国債、金銭信託、金融債、債券オプション、先物外国為替などほとんどの金融商品に運用できることになっております。今回の改正でABSと通貨オプションを追加すれば、あとは直接の株式取引とスワップ取引、この二つを残すだけになります。

このように、郵政省が資金運用の範囲を無制限に拡大していくならば、事実上、銀行や証券、生保などと同じ機関投資家ということになってしまうと思うんですが、まず大臣のこの問題についての御見解をお伺いいたします。

国務大臣(野田聖子君) 今回の通貨オプション、また特定社債の追加でございますけれども、これまでの価格変動リスクのヘッジ方法としては債券先物とかオプション取引が導入されています。今回の法案を先生方に認めていただけることになれば、保有債券の為替変動リスクのヘッジ方法について、先物外国為替に加えて通貨オプションが導入されるということになるわけです。これらのヘッジ方法というのは、保有債券の為替変動リスク及び価格変動リスクを軽減し、そしてより確実有利な外貨債の運用を行うことを目的としているものであります。

今おっしゃった銀行や生保は一般企業への貸し付けとか不動産、株式への運用など、郵貯や簡保にない運用対象を有しておりまして、またデリバティブにおきましても郵貯、簡保には認められていないものへの運用が可能であることから、より多様な手段を持っていらっしゃると私は認識しております。

<「特定社債」は事実上の不動産投資>

宮本岳志君 それでは、まずこのABSについてお伺いをしたい。

今回の改正で運用対象とするSPCが発行する特定社債はどのような基準で運用するのか、また運用額はどれぐらいを予定しているか、お答えください。

政府委員(松井浩君) 郵貯・簡保資金の運用につきましては、預金者、加入者の利益、健全な事業運営の確保を基本として行っているものでありますので、今回追加しようと考えております資産担保証券につきましても、その運用に際しまして安全確実なものを対象としていくことが肝要と考えているところでございます。

具体的に申しますと、特定目的会社によります特定資産の流動化に関する法律、SPC法でありますが、この法律に基づいて発行される特定社債のうち、元本保証等が付されており、かつ特定社債の発行額が裏づけとなります不動産の取得価格の五〇%以下であるもの、そういったものにつきまして別途政令でその基準を定めるべく検討を行っているところでございます。

なお、先生の御質問の運用予定額でございますが、この市場は今生々発展の途上にございます。その動向を見ながら今後検討してまいりたいというふうに思っております。

宮本岳志君 市場がまだ生々発展の過程だとお答えになりましたけれども、私はそもそもこのSPC法というものがつくられた経過そのものが不良債権の証券化だったというふうに思うんです。

それで、つくっていただいた参考資料を見ますと、昨年十二月の構造改革推進研究会の土地ワーキンググループ報告書が十四ページに載っておりますけれども、この中を見せていただいても、「金融システム改革の一環として、また、不良債権処理や土地有効利用の促進策として、今般、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(SPC法)」の制定により、特定目的会社が業として特定資産の流動化を行う制度が確立され、証券化の条件整備が大きく前進した。」、こう述べております。

つまり、流動化しない資産を流動化させると。流動化しない資産というのは、つまりこういう特別な仕組みをつくらなければ流動化させることができない資産というのはつまりは不良資産のことではないんですか。不良でなければこんな手の込んだことをしなくても売れるじゃないですか。そういう不良資産を証券化して郵貯・簡保資金で買い取る、そういうことをやれば、まさに郵貯・簡保資金をとんでもないところへ注ぎ込むという結果になりませんか。

政府委員(松井浩君) 原則的な話で恐縮でございますが、郵貯・簡保資金の運用は確実で有利な方法で行うことによって事業経営を健全ならしめ、預金者、加入者の利益の向上を図ることを目的として運用しております。

特定社債につきましても、確実有利という運用原則に基づいて運用を行うものでございまして、不良債権の償却化だとか、そういったことを目的として特定社債を購入することはないと考えております。したがいまして、特定社債の郵貯、簡保の運用によりまして、そういった面からのモラルハザードを助長することもないというふうに考えております。

先生御指摘のように、例えばよくある虫食いの土地、どうしようもないような土地を裏づけにしてどうさばいたらというふうな議論もございますが、そういったものが売れるはずがございません。その点につきましては先生の御指摘のとおりだと思っております。

宮本岳志君 昨年の四月二十四日の経済対策閣僚会議、ここでABS債というのが出てまいります。しかし、ここで出てくる出てき方を見ても、これは「土地・債権の流動化と土地の有効利用」という項目の第六項目めに、まず「資産担保証券(ABS)の流通市場整備のため、」と述べた後、「郵貯・簡保資金によるABSへの運用について、平成十一年度に向けて検討する。」、こうなっております。

先ほど申し上げたワーキンググループ報告書、これを見ましてもこう述べているわけです。「わが国ではなじみの少ない証券化を普及させるために、不良資産ではなく、むしろ優良な不動産や住宅ローン債権の証券化によるリーディングケースを市場で立ち上げる」、そして「市場育成のために、リーディングケースとして、専門的知識・経験を有する適格機関投資家を対象とした私募市場からはじめ、徐々に公募市場へと拡大していくことが適切である。」と。

つまり、文脈は明確に不良債権処理や土地有効利用、こう書かれているわけです。つまり、不良債権の処理も含んでいる。もちろん不良債権ばかりじゃないでしょう。あなた方がおっしゃるように、少しは優良なものもあるんでしょう。しかし、そういう優良なものから始めてリーディングケースにするんだ、そして郵貯・簡保資金でABS市場をつくろう、そういう話じゃないんですか。

政府委員(松井浩君) 先生御指摘の総合経済対策でございますが、私どもの運用について触れているところがございます。「債権債務関係の迅速・円滑な処理」というふうな見出しがついておりますが、私どものことについてもう一つ具体的に表現を読ませていただきますと、「郵貯・簡保資金の運用対象を多様化し、預金者・加入者の利益に資するため、安全・確実な資産担保証券(ABS)に対する運用について平成十一年度に向けて検討する。」ということでございます。

私どもは、先ほど来申し上げておりますように、預金者の利益、加入者の利益になるための運用でなければ運用する気はございません。それだけは申し上げたいと思います。

宮本岳志君 安全確実ということを繰り返されるわけですけれども、そもそもあなた方が先ほどお述べになったような条件、十五億円以上の上場企業による元本保証であるとか、あるいはABSの発行額が不動産価格の五〇%を超えないとか、実に厳しい条件をつけなければならないところにABSというものが非常に危険を持った、リスクをはらんだ証券である、債券であるということが示されていると思うんです。

今回のABS導入というのは、つまり買い手のないABS、なかなか人気が上がってこないABSに対して郵貯、簡保という公的資金で買ってやってABS市場を立ち上げてやろうというものだと思います。銀行への六十兆円の公的な資金支援、これに続いて今度は金融ビッグバンを控えて不良債権を抱える大銀行やゼネコンを救済、支援する、こう国民から見られても仕方のない代物だと私は思います。

アメリカでは、クリントン大統領が公的年金の資金七千億ドルを株式運用に使うんだと述べて、これに対してFRBのグリーンスパン議長が公的年金の株式運用は政治的な市場操作の温床となりかねないと述べて明確に反対しております。アメリカではそういう議論をやられているときに、日本ではバブルの後始末に出されたようなABSに公的資金をつぎ込んでいくと。

これは郵政大臣に聞きたいんですけれども、こういう運用、こういうところに郵貯・簡保資金を投入するということはまさにモラルハザードを助長することになるんじゃないですか。

国務大臣(野田聖子君) 先ほどから繰り返し申し上げておるのは、郵貯とか簡保の運用というのは預金者、加入者の利益、さらには事業の健全経営のために運用させていただいておりまして、一貫してその姿勢は変わっていないわけでございます。

今度新しい市場ができる、そこで多種多様な運用がある一つとして今度ABSがある。しかし、私たちはこれはお金をたたき出すために運用しているんではなくて、前段のそういう志のもとでやっていますから、確実有利なものしかやれないんだということで、私たちとしてはそういう形でこの市場の運用に取り組んでいきたい、そういうふうな毅然とした態度で取り組んでいるところでございます。

<国民に見えないデリバティブの取引>

通貨オプションとはいわゆる金融派生商品、つまりデリバティブの一種であります。

郵貯・簡保資金の現在の運用で既に導入されているもの、債券先物・オプション、先物外国為替の運用状況はどうなっておりますか。

政府委員(足立盛二郎君) まず最初に、郵便貯金の資金でありますが、平成九年度末におきまして債券先物・オプション取引、それから先物外国為替取引はいずれも保有しておりません。

簡易保険でありますが、平成九年度末におきまして債券先物は保有しておりません。債券オプションは八百九十六億円、先物外国為替は二百五十九億円となっております。

宮本岳志君 もう一つ重ねて聞きますけれども、今回の通貨オプションへの拡大というのは為替リスクを避けるためのリスクヘッジである、こういう御説明であります。しかし、外国債の運用額は郵貯、簡保合わせて七兆五千億に達するということですから、為替相場にも影響を与える懸念があるという指摘も出ております。

報道では、大蔵省は保有外債を対象とするリスクヘッジに限定して、投機はしないという条件で認めたとされております。現在保有している外国債のヘッジの運用範囲で、絶対に投機取引はやらないとはっきり明言できますか。そして、その担保はどこにございますか。

政府委員(足立盛二郎君) 今回、私どもが認めていただきたいと申し上げております通貨オプションでありますが、あくまで保有しておる債券のリスクヘッジのためでございます。ですから、投機取引というものは行わないということでありますが、このことをはっきりさせるために省令でいわゆる取引基準を定めたいというふうに考えております。

さらに、実際の運用に当たりましてどうするのかということでありますが、現在、簡保資金の運用に当たります担当者が約七十名ほどおりますけれども、この七十名が大体三班に分かれまして、いわゆる計画・管理部門、ディーリングを行います売買担当部門、それから投資分析部門というふうにおりまして、お互いにチェック体制を確立しております。こうした基準に反して投機的取引が行われれば、すぐにそういったものがチェックできるような体制になっておるということでございます。

宮本岳志君 投機しないということを今明言されたわけですけれども、幾ら投機しない、省令で定める、こう言っていただいても、国民は確かめるすべはないわけであります。貸借対照表に記載されないオフバランス取引ですから、これは三月末というのを聞きますと、先ほどお答えにあったように、保有しておりませんと、こういう答えになって出てくるでしょう。つまり、途中がわからなければ何のディスクロージャーにもならないわけですよ、この取引について。取引の総体をストックではなくてフローで公開しなければ国民にはわかり得ないんじゃないですか。

政府委員(足立盛二郎君) 確かに私が先ほど申し上げましたのは年度末における残高でありまして、先生の御質問は期間中の実績、フローといいますか、それをすべて明らかにすべきではないかという御指摘だと思います。

ただ、このことにつきましては、郵貯、簡保とも非常に市場に対しまして影響力のある立場でもありますので、どのような取引をどういう場面で行ったのかといったことをコメントすることは従来から差し控えさせていただいておるところであります。

現在、私どもがディスクロージャー誌に載せておりますのはいわゆる年度末の残高でございますが、これは民間金融機関等におきますディスクロージャーにつきましても、期間中の取引を明らかにしないで、先ほど申し上げました市場等への影響とかあるいは簡保、郵貯がどういうスタンスで運用行動を行っているかといったようなことが伝わりますために、いわゆる残高でもってディスクロージャーをするということでございます。

今後のことにつきましては、民間の金融機関等の動向も見ましてこの辺のディスクロージャーについては考えていきたいというふうに思っているところであります。

宮本岳志君 国民が納得するということが大事ですから。通貨オプションというのは投機であるかそうでないのかということが非常にわかりにくいというか、境界が紙一重の取引だと思うんです。リスク限定的投機という表現も物の本ではされております。つまり、リスクは最大失敗してオプション料に確定するけれども、性格は投機的性格を持っておるということです。

ヘッジだと言うんだけれども、ヘッジのためにやったのか投機のためにやったのかというのは、これはきちっとディスクロージャーされないとわからないということですから、どう国民に納得していただくかということはぜひとも御努力いただきたいというふうに思うんです。

それで、郵政大臣にお伺いしたいんですが、そもそも世界の外国為替取引と実体経済との乖離というのはすさまじいものです。WTOの発表によりますと、一九九五年の世界の貿易額は年間五兆ドル弱、そしてそれにサービスを約一兆ドル加えて六兆ドルの実体、実物のものが動いているわけです。ところが、IMFが主要二十五カ国の協力を得た資料によると、世界の外国為替取引は一日に約一兆六千億ドル、つまり外国為替は年間にすると世界の貿易の約八十倍から百倍の額に達するわけです。つまり、今日、為替レートを決めているのは貿易収支でも何でもなくて貨幣の売買、投機が決めているわけです。

郵政大臣、リスクヘッジのためと言うけれども、こういうものに手を出すということは確実、有利、公共の利益という運用の三原則に完全に反するんじゃないですか。

国務大臣(野田聖子君) 為替の市場の大きさ、規模につきましては、それぞれのプレーヤーがいてそういう形になっていると思います。ただ、郵政省が取り組んでいる郵貯、簡保の運用の一つである外国債の購入というのは、国内の債券に比べて高い利子収入が期待できたり、国際的にリスクを分散できるとか、さまざまな資産構成上の一定の役割を持つ必要不可欠な運用対象の一つととらえているところでございます。

しかし、そうはいってもやはり運用にはさまざまな問題があるわけで、今は通貨オプションにせよ、先物外国為替取引にせよ、とにかくそういうことで運用するんだけれども、そこで生じるリスクをヘッジするために、リスクの低減のためにやっていくべきことだということで私たち今取り組んで、先生方にもお認めいただきたいということで審議をしていただいているところでございます。

<含み損の救済のために低利で貸し付け>

宮本岳志君 次に、指定単などの資金運用についてお伺いしたいと思います。

昨年四月の経済対策では指定単についても郵政省自身の運用を希望していたと思うんですけれども、なぜ今回の改正とあわせて実施しなかったんですか。その理由についてお聞かせいただきたい。

政府委員(足立盛二郎君) 現在は簡保事業団を通じて行っています指定単を郵貯、簡保本体で行うということでありますが、確かに経済対策の中でそのような表現があったわけであります。しかし、いわゆる財投改革が行われますので、この財投改革に伴う郵貯・簡保資金の全額自主運用のあり方とも密接に関連いたしますことから、現在、郵貯・簡保の自主運用に関する研究会を開催して検討を進めておるところでありますので、その全体像の中でこれらの問題についても処理することがいいのではないかというふうに考えまして、今回は国会に法案を提出しなかったものでございます。

宮本岳志君 そういう理由なのかと私は疑わざるを得ないんです。大蔵省の方からは、簡保事業団での運用と直接運用とを同時にやるというのはだめだ、一本化せよという話があって、しかし一方で簡易保険福祉事業団の実態が非常によくないということから見送られたというふうにも伝わるわけであります。

簡易保険福祉事業団の運用の実態、また簡保の指定単のうち運用寄託の簡保事業団への貸付利率は現在幾らになっておりますか。

政府委員(足立盛二郎君) 簡保の指定単の運用状況でありますが、平成九年度末におきまして残高は十二兆二千億円でございます。貸し付けの利率でございますが、三・一六%となっております。そして、事業団におきます利回りといたしまして三・六一%ということでございます。

宮本岳志君 運用寄託の簡保事業団への貸付利率は幾らですか。

政府委員(足立盛二郎君) 現在は、平成十年度以降〇・九八%でございます。

宮本岳志君 簡保事業団で運用しているこの指定単は、郵貯は辛うじて黒字だと聞いております。しかし、簡保の累積欠損が三千二百三十七億円。これはバランスシートでの数字であります。

少し変わるんですが、四月八日の朝日新聞で、年金福祉事業団が二十五兆円の運用で累積赤字が三月末で一兆円を超えたと報道しております。九九年三月末の簡保事業団の指定単の運用額は、郵貯分が九兆三千四百億、簡保分が十四兆二千億、まさに二十三兆五千億、年金福祉事業団とほぼ同じ規模になっております。

九二年八月二十八日の総合経済対策で、大銀行、大企業の決算対策にPKOを実施したと言われております。一万六千円から九千円の株価購入をしたと。最近の株価の状況からしても含み損を抱えておる。将来、国民にリスクを負わせることになることは明らかだと思うんです。だから、簡保の指定単の赤字を救済するために運用寄託制度を新設して、財投金利よりずっと安い金利、〇・九八%で事業団に貸し付けています。

<自治体の繰り上げ償還には厳しい対応>

宮本岳志君 そこで、聞きたいんですけれども、簡保の利用者貸し付け、地方自治体への貸付金利は幾らになっていますか。

政府委員(足立盛二郎君) 簡保加入者への貸し付けの利率でありますが、平成十一年四月以降は年二・二五%でございます。自治体に対しましては、平成十年度は一・七二%でございます。これは平均の金利でございます。

宮本岳志君 つまり、簡保の地方への還元ということで、九七年度の決算で、地方債の購入が七兆五千九百億、地方公共団体への貸し付けは十五兆三千七百億程度、合計二十三兆程度を地方公共団体に貸し付けている。財政状況の悪化で、五%から七%の利率の借入資金について金利の安い資金への借りかえ、また高い金利の資金の繰り上げ償還ということが要求されております。

政府は、今年度のみの対策として、政府資金の繰り上げ償還を六百八十団体に約六千百億円認める、簡保についても五百億円程度繰り上げ償還を認めると。その条件は、赤字団体、起債制限一五%以上の団体に限られております。また、繰り上げ償還を受けた団体は三年間は新規貸し付けをしないと。実に厳しい条件だと思うんです。

簡保の指定単への運用寄託は、累積赤字であるにもかかわらず株価維持のためなら貸付利率を一%以下にしてやると。一方で、地方自治体の五%、七%、こういう高金利の貸し付けについては、地方が繰り上げ償還を求めてもとんでもなく高いハードルを置く。これでは、「積立金を確実で有利な方法により、かつ、公共の利益になるように運用すること」という本法律の目的に反する運用だと言われても仕方がないと思います。

これは郵政大臣にお伺いしたいんですが、地方自治体の借りかえ要求、繰り上げ償還についてもっと拡大する方法を検討すべきではありませんか。

政府委員(足立盛二郎君) 簡保事業団に対しまして低い利率で貸し付けておるということにつきまして若干御理解を得たいと思います。

簡保事業団を通じまして指定単を行っておりますのは、本体で運用することができない株式等に運用するということも想定しておるわけであります。株式とかあるいはそういった債券等を長期運用いたします場合は、毎年毎年の利払いというものが負担になりますと運用先が限られてまいります。したがいまして、なるべく低い金利で貸し付けまして長期運用を行ってもらう、そして利益が生じた場合には簡保本体に上納金として返してもらう、こういう仕組みになっておるため、通常の貸し付けの利率とは違う低い利率が設定されておるということでございます。

国務大臣(野田聖子君) 今御指摘の繰り上げ償還、借りかえのことですけれども、もともと簡保が得るはずであった利息収入を失うということになります。これは加入者利益確保の観点から、原則としては認められません。

しかし、最近の地方財政の状況、先生御指摘ですけれども、それを踏まえて、このたび特に財政の悪化が著しい地方公共団体から早期に元本の回収を図るとともに、当該団体の財政健全化の促進が図られることを期待して、平成十一年度の臨時特例措置として一部の地方公共団体を対象に繰り上げ償還を認めることとしました。しかし、これは臨時特例的ということで、加入者利益の確保と繰り上げ償還の実施の目的とのバランスを考慮しましてぎりぎりの判断をした結果であるということをぜひ御理解いただきたいと思います。

委員長(勝木健司君) 宮本君、時間が来ておりますので、手短に。

宮本岳志君 あなた方は二言目にはポートフォリオというふうにおっしゃいます。国民からお預かりした郵貯・簡保資金というとうとい財産を指定単という株式投資にも使う、金銭信託や金融債にも使う、さらには先物外国為替に加えて今回通貨オプションと外国為替投機にも使う、そしてABSという形で不動産にも乗り出す。まさにありとあらゆる金融商品、投機に乗り出そうとしています。

先ほど年金資金を株式投資に使うなというグリーンスパン氏の立場を紹介しましたけれども、アメリカでは、現在、公的年金資金は全額非市場性の国債の購入という形の運用が法律で義務づけられているんです。

我が党はこのような国民の大切な財産を危険にさらす資金運用法の改悪は断じて容認できない、このことを指摘して、質問を終わります。

<国民の財産を危険にさらす運用拡大>

(討論)

宮本岳志君 私は、日本共産党を代表して、郵便貯金法及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正案に反対の討論を行います。

本法案に反対する理由は、特定社債への運用拡大は郵政省の積年の願いであった不動産への運用を特定社債を介する形で事実上解禁するからであります。

公的性格が強い郵貯・簡保資金で不動産投機を行うことには、国民はもとより、大蔵省、歴代の政府でも踏み切れずにきたものです。郵貯、簡保が銀行などと違ってバブルの傷を受けなかった大きな要因は不動産投機が禁止されていたからであります。株式市場については、指定単という抜け道をつくり参入し、経済対策の名で株価PKOに動員され、大きな痛手をこうむっていることは質疑で明らかにしたところであります。

特定社債は、本来、不動産などの資産を小口に分けて早期回収を図る性格を持っていますが、政府が実施しようとしているのは、不動産会社や金融機関の抱えるバブルの後始末を国民の資産である郵貯・簡保資金で肩がわりしようとするものにほかなりません。金融ビッグバンを控える金融機関の救済策そのもので、不動産投機に道を開くことにつながることは明白であり、断じて容認できるものではありません。

本法案に反対する第二の理由は、昨年の先物外国為替取引への拡大に続き通貨オプションを追加し、リスクも大きく元本割れもある投機的取引を拡大するものであり、国民の資金を危険にさらすからであります。

郵貯・簡保資金は積立金を確実で有利な方法によりかつ公共の利益になるように運用するという郵貯法、簡保運用法の目的に反するこのような運用の拡大は容認できません。

本法案は郵貯・簡保資金の完全自主運用を先取りするものであり、二〇〇一年の金融ビッグバンのために個人資産一千二百兆円のうち三百五十兆円を占める郵貯、簡保の資金を不動産投機、為替相場介入の手だてとして動員する以外の何物でもありません。

しかも、郵貯・簡保資金のこういった運用は国民の信頼を大きく傷つけ、結局は民営化に道を開くことにもつながりかねない重大問題である、このことを指摘して、私の反対討論を終わります。