150 – 参 – 交通・情報通信委員会 – 5号 平成12年11月21日

平成十二年十一月二十一日(火曜日)

午前十時二分開会

─────────────

委員の異動

十一月十六日

辞任 補欠選任

世耕 弘成君 鹿熊 安正君

福本 潤一君 弘友 和夫君

十一月二十日

辞任 補欠選任

常田 享詳君 世耕 弘成君

十一月二十一日

辞任 補欠選任

筆坂 秀世君 八田ひろ子君

─────────────

出席者は左のとおり。

委員長 今泉 昭君

理 事

景山俊太郎君

鈴木 政二君

寺崎 昭久君

森本 晃司君

渕上 貞雄君

委 員

鹿熊 安正君

世耕 弘成君

田中 直紀君

中島 啓雄君

野沢 太三君

山内 俊夫君

齋藤 勁君

内藤 正光君

山下八洲夫君

弘友 和夫君

八田ひろ子君

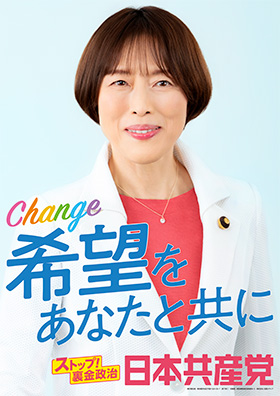

宮本 岳志君

岩本 荘太君

事務局側

常任委員会専門

員 舘野 忠男君

参考人

日本電気株式会

社代表取締役社

長 西垣 浩司君

岐阜県知事 梶原 拓君

東京工科大学メ

ディア学部教授 清原 慶子君

弁護士

近畿大学産業法

律情報研究所講

師 岡村 久道君

─────────────

本日の会議に付した案件

○高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案(

内閣提出、衆議院送付)

─────────────

<情報アクセスは「IT時代の基本的人権」>

宮本岳志君 本日はありがとうございます。

まず、清原参考人にお伺いしたいと思います。

先ほどお話の中で、情報保障はIT時代の基本的人権としての共通認識を持つべきだとお述べになりました。我が党は、インターネットへのアクセスをユニバーサルサービスとして、また権利として保障することは時代の流れだというふうに考えておるわけですけれども、清原参考人のお考えをひとつお聞かせください。

参考人(清原慶子君) 確かに御指摘のとおり、私は強く情報をすべての国民が利用することを保障するのがIT時代の基本的人権だと思っております。そのためには、例えばユニバーサルサービスというのは音声の電話、あるいは公衆電話、あるいは緊急電話ということで保障されているわけでございますけれども、次世代型のユニバーサルサービスとしましては、先生御指摘のように、インターネット、あるいは地域によっては音声の電話については携帯電話がより有効性を持つならば、そういうところには携帯電話もまたユニバーサル性を持ってくるかなというふうに認識しております。

宮本岳志君 次に、電子商取引について岡村参考人にお伺いしたいと思うんです。

電子商取引への参加が、先ほどお話にあったように、詐欺に出会うリスクをも覚悟しなければならないものとなっておれば、これはやはりEコマースは広がらないと思うんです。そういう点では、消費者の利益を断固守り抜くという政府の姿勢が極めて大切だと私どもは考えております。ところが、今の議論を見ておりますと、規制というものをEコマースの障害とみなして緩和するという議論が非常に前に出ていると思うんですね。

それで、参考人の「インターネット訴訟二〇〇〇」という著書を読ませていただきましたら、インターネットサーフデーなどを紹介されて、訪問販売法が定める表示項目はどれを見ても常識的なものだと、こう述べておられます。

もちろん無意味な規制はなくさなければならないんですけれども、日本はむしろ必要なネット上の消費者保護のルール整備がおくれていると私どもは思うんですが、岡村参考人の御意見をお伺いいたします。

参考人(岡村久道君) 確かに、詐欺的な事件が多発しているというのは事実でございます。どうしても今までインターネットというと技術的な側面に重点が置かれていたわけですが、もちろんこれが実体的な経済ということに非常に大きな効力、影響を与えるということになると、そこで法律というものの役割ということは非常に重要になると思うんです。

ただ、やはり電子時代には電子時代に合ったような法律のあり方ということがあってもいいんじゃなかろうかと思う次第でございまして、先ほども御紹介がございましたけれども、例えば通産省あるいは証券取引等監視委員会が現実に行っておられるインターネットサーフデー、すなわち霞が関からインターネットブラウザ経由に、各ホームページに違法あるいは消費者の利益を損なうようなものがないかどうか等々を見て、チェックをして、そして違法なページに関しては広い意味での行政指導的なものを加えていくというような形はますます重要になってくるというような気がいたしております。

以上でございます。

宮本岳志君 そこで、この政策をどのように進めるかということが問われてくると思うんですね。

<障害者の社会参加に情報技術の活用を>

宮本岳志君 それで、先ほど清原参考人は、国民主導と国民参加による高度情報通信ネットワーク社会形成を推進する、あるいは経済政策の側面のみでなく社会政策としての取り組みを明確に示すことが大切だとお述べになりました。

今回の法律で設置される推進戦略本部、私どもは、この推進戦略本部には、これはもちろん閣僚もお入りになるんですが、民間人は本部長一任となっておりますけれども、やはり教育、文化、科学、産業界、それぞれバランスのとれた構成をとるべきではないかと考えておりますし、また消費者の代表などの声も反映できるように、また障害者の代表の声なども反映できるようにすべきだと考えております。

この点について、清原参考人と、もう一度岡村参考人に簡単に御意見をお伺いします。

参考人(清原慶子君) ただいまの高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の体制についてどのように考えるかということでございますが、私もぜひこういった取り組みについては多角的な視点で取り組んでいくことを期待しております。

ただ、本部という組織なんでございますけれども、私、その構成メンバーとまた別に、ワーキンググループとかあるいはタスクフォースとかという形でまた機動的にテーマに即した体制がとられるのではないかなとも期待しておりまして、そういうところで幅広く視野を広げていただきつつ、あるテーマにつきましてはかなり突っ込んだ取り組みが、消費者問題でありますとか電子政府の問題ですとか個別に必要になってくると思いますので、そういうときのメンバーにぜひ意識的に高齢者当事者の方、障害者当事者の方、あるいは研究者でもいろいろな領域の研究者がおりますので、多角的に協力の広がりを求めていただければありがたいというふうに思います。

ですから、このようなことで取り組んでいただけると期待しておりますし、またとりわけ、地域で実際に動かしていくときには、ひょっとしたら大いに自治体の方ですとか地域の活動をしていらっしゃる方の声も有効だと思いますので、ぜひ実態的に実効性のある組織づくりをしていただくように願っております。

以上です。

参考人(岡村久道君) 基本的に清原参考人がおっしゃったことに賛成でございます。

ただ、一、二点だけつけ加えるならば、先ほど意見陳述の際に申し述べましたように、本分野は非常に速い流れの領域でございます。したがいまして、そういうおっしゃった研究的な機関も含めて常設をして、かつてアメリカがそうやったように、かなり詳しい研究とかあるいは現実の推進という体制を整えていくということが大切じゃなかろうかと思います。

以上でございます。

宮本岳志君 清原参考人から情報機器のユニバーサルデザイン化というものをメーカーに求めたいというお話がございました。きょうはメーカーの参考人もお見えですのでひとつお伺いしたいんですが、まず、清原参考人はどのようなことをメーカーに求めたいと、具体的にぜひ例示していただきたい。

そして、NECの西垣参考人からは、メーカーとしてはどうこの問題に取り組もうとしているか、どうぞひとつお答えいただきたいと思います。

参考人(清原慶子君) 私、六年ほど前からこのことについて研究しておりますが、おかげさまで、そのような研究を通じまして、かなりメーカーの方が開発時に高齢者や障害者の方に実際にかかわっていただくとかあるいはテストをしていただくとか、そういう実証性が高まってきていると伺っております。これをさらに進めていただきまして、機器の使い勝手というのは、特に視覚障害、聴覚障害の方にとってはパソコン、インターネットというのは非常に有効でもあるのにかかわらず使いにくいという面もございますので、そのような面について開発の段階で当事者の方に参加していただくプロセスをとっていただきたいというのが一点あります。

二点目でございますが、さらに、機器に求めるだけではいけないのでございまして、表示の仕方ですとかそういうところでも実は、ソフトウエアの面でしょうか、工夫が必要でございまして、例えば字の大きさにつきましても、大きく拡大できたり、あるいは印刷の仕方についても工夫ができたりということで、いわゆる機器の形、形状だけではなくて使い勝手の点につきましてもメーカーの方に工夫をしていただきたい、このようなことを望んでおります。

参考人(西垣浩司君) お答え申し上げます。

私どもメーカーといたしましても、社会のいわゆる福祉活動の一環として、そういう特に障害をお持ちの方に対する機器の開発ということは相当精力的に進めているつもりでございます。

例えば、森首相が八月に弊社に御来訪されましたときに、いすに座って非常に大きな文字でインプットできるような機械を実際に操作していただきましたし、またいわゆる点字をプリントアウトするようなプリンターですとか、今の技術をもってしますと非常に高度ないろいろな工夫ができるというふうに考えております。

ただ問題は、企業でございますから片方ではやはり収益性ということが常につきまといますので、何かこれが、社会的にバックアップをしていただけるような手段があれば、よりこういったことが促進されるというふうに思いますので、その辺はぜひ政治の役割ということを期待していきたい、このように考えております。

宮本岳志君 アメリカなどではそういう開発義務ということも法定されていると聞いております。私もNECのパソコンを使っている一人ですから、どうぞ頑張っていただきたいと思っております。

梶原参考人にお伺いをいたします。

参考人は、「国土情報学」という著書の中で、公的セクターの情報技術は何のためにあるべきか、こう論じて、高齢者や障害者、さらには過疎地に住んでいる人といったハンディを持つ社会的弱者がむしろ逆に有利になるように使われるべきではないだろうかと述べておられます。そういった方々に対する自治体の役割についてお述べいただきたいと思います。

参考人(梶原拓君) 行政としてITをどう活用するかといった場合に、弱者対策というものは非常に重要なことの一つではないかと思っておりまして、ITは使いようによって機会均等化作用があるということでございます。

それで、私どもは福祉メディアステーションというものを大垣市のソフトピアジャパンに設置しておりまして、その福祉メディアステーションでは、交通事故で首から下の神経が麻痺してしまった上村数洋さんという方がリーダーで指導をしていただいておりまして、いろんな障害を持つ方がそこに集まってパソコン技術を習得して、そしてやがてひとり立ちしていこうと、こういうことでございまして、既にそういう実績も出ておりますが、今出ましたような障害者向けの機器の開発とかそういうことも大いに自治体としてもこれから促進をしていきたいと。

スウェーデンのマルメという市にことしの一月に行ってきましたけれども、非常にきめ細かな対応がされている。企業ベースだけではなかなかできない、そういう点を地方自治体も大いにカバーしていかなきゃいけない。あるいは過疎地の方とかそういう方々に着目して、そういう方々がITを使って本当によかったなと、こういうように持っていくのが行政の重要な役割だと考えております。

<ITの普及は地域社会の実情をふまえて>

宮本岳志君 あとわずか、時間がございません、最後に御質問を申し上げます。

清原参考人は、国際的なデジタルディバイドについてもお触れになりました。先日、APECの会議で森総理が、電力がなくとも携帯電話は使えるという発言をされたということがニュースに流れておりました。

そこで、清原参考人とそしてNECの西垣社長にお伺いしたいんですが、この発言について、これが国際的にどのような意味を持つ発言だとお感じになるかという点、そしてNECの西垣社長には、電力のないところにもIT機器は売り込めるとお考えになっているかどうか、お答えいただきたいと思います。

参考人(清原慶子君) そのことにつきましては、私、不案内でよくその背景とか事情とか承知しておりませんので、今の宮本先生の御質問の範囲内でお答えいたしますけれども、世界には本当にまだインターネットの接続率が零コンマ幾つという地域がございますし、また、過半数を超えていて、それが有力な基盤になっている国とがございます。

そういった国々の事情に応じて、インターネットが普及することが望ましいのかあるいは携帯電話が普及することが望ましいのかという一元的な物の考え方ではなくて、その国や地域の課題に応じたITの生かし方が尊重される、これがとても大切なことだと思っておりまして、デジタルディバイドに関しましても、単にインターネット接続率とか携帯電話普及率だけを指標としない質的な観点から取り組むことが国際関係の上では特に必要だというふうに思っております。

以上です。

参考人(西垣浩司君) 私も、ちょっと寡聞にしてどういう状況でどういう御発言があったか、正直言ってよくわかりませんのであれでございますが、御案内のように携帯用パソコンで今最長でもウェイティング含めて一週間とか五日とか、そんなものだと思います。したがって、その後電力がなくて充電池の充電ができないということになりますと、売り込みという点ではこれは甚だ困難であるというふうに認識をいたします。

ただ、使うという点では、一時的にそういうところでも使えるということも確かだと思います。

以上でございます。

宮本岳志君 ありがとうございました。