155 – 参 – 総務委員会 – 8号 平成14年11月26日

平成十四年十一月二十六日(火曜日)

午前十時開会

─────────────

委員の異動

十一月二十五日

辞任 補欠選任

高嶋 良充君 朝日 俊弘君

─────────────

出席者は左のとおり。

委員長 山崎 力君

理 事

景山俊太郎君

世耕 弘成君

山内 俊夫君

伊藤 基隆君

高橋 千秋君

委 員

泉 信也君

小野 清子君

加藤 紀文君

岸 宏一君

久世 公堯君

椎名 一保君

谷川 秀善君

森元 恒雄君

朝日 俊弘君

輿石 東君

辻 泰弘君

内藤 正光君

木庭健太郎君

山下 栄一君

八田ひろ子君

宮本 岳志君

松岡滿壽男君

渡辺 秀央君

又市 征治君

国務大臣

総務大臣 片山虎之助君

副大臣

総務副大臣 加藤 紀文君

事務局側

常任委員会専門

員 藤澤 進君

政府参考人

総務省郵政企画

管理局長 團 宏明君

郵政事業庁次長 有冨寛一郎君

─────────────

本日の会議に付した案件

○政府参考人の出席要求に関する件

○郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆

議院送付)

○平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を

改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正す

る法律案(内閣提出、衆議院送付)

○地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案

(内閣提出、衆議院送付)

─────────────

<郵便物をゴミにしても国は賠償しない>

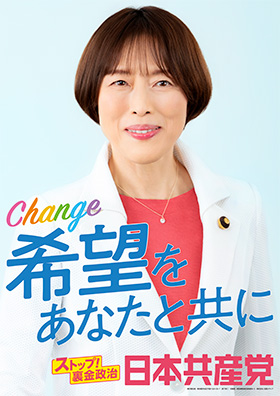

宮本岳志君 日本共産党の宮本岳志です。

本法案は、この九月の十一日に出された最高裁判決の趣旨を受けて郵便法を改正するものであって、当然我が党も賛成でございます。

しかし同時に、この改正案に示された総務省の姿勢には不満を若干感じざるを得ません。この法案には判決によって違憲とされた部分をとにかく手当てしたという以上のなかなか姿勢を感じられないからであります。この裁判での政府側主張は一体どういうものであったか。事前にもらった資料によりますと、郵便事業は多様な郵便物を膨大に取り扱うものであるから、その業務遂行過程で生じた損害についてすべて賠償責任を認めるとすれば郵便事業の目的を達することができないという主張でありました。

実は郵便法のこの免責規定が法廷で争われたのは神戸地裁の今回の事件だけではありません。例えば、九三年に奈良地裁、九四年には大阪高裁で判決があった裁判で、大臣の地元である岡山大学の合格通知の電子郵便をめぐる事件というのがございました。この事件は、書留でなく電子郵便でありますけれども、岡山大学の合格通知が入学手続の締切りを過ぎて届いたと、そのことに対する賠償を求めたものであります。一審の段階では、郵便法の条文にかかわらず、重過失があれば賠償すべきだという判断も出ておりました。受験生の親の立場に立てば、この事故への怒りは、何でこれが免責なんだと、こういう気持ちは当然だと思います。

しかし、判決を読むと、政府は、ここでも神戸地裁の件と同じ郵便事業の大量性、多様性に照らし、事故の発生は完全には避け難いなどとして一切賠償の必要はないという主張をしていることが読み取れます。

それで、郵政企画管理局長にお伺いするんですが、今回の法改正が行われても、今回の改正点以外の分については、この見地を引き続き一貫して堅持するんですか。

政府参考人(團宏明君) 御質問の郵便に関する賠償の範囲、制限の問題でございますが、今回、御指摘のとおり、判決で示された考え方で改正案を提出させていただいております。

その他の部分についてはこの制限を残しているわけでございますが、これは従来の主張につきましては、実は最高裁の判決におきましても、郵便法の第一条の目的の下に運営される郵便制度の維持のためには、国の損害賠償の対象及び範囲に限定を加えた目的は正当なものと言われているわけでございます。しかし、その全体的な正当性の中でこの記録扱いの郵便物等につきましては、これは過剰な制限をしているというふうに、違憲であるというふうに言われているわけでございます。

したがいまして、郵便の特質からしまして、一定の制限についてはやむを得ないという最高裁の判決に従っているわけでございまして、この考え方といいますものは認められているというふうに考えておりまして、全般的な制限の撤廃というのはこれはやる必要はないんじゃないかというふうに考えております。

宮本岳志君 実は、この件は長野郵便局の幹部が自腹で被害者に三十万円を弁償して収めようとしたんです。それを、個人の金で弁償されても解決にならないと拒否をして裁判になったという事例なんですね。

当局としては、事業の特殊性を理由に賠償を拒否する、その下で職員個人は責任を感じて自腹切りまで申し出ると、そういう当局の姿勢ではなかなか郵便物の事故防止、こういうことについても真剣に取り組むという点でいかがかというふうにも思うんですね。

それで、実は昨年九月に、これまた大臣の地元岡山でNTTの請求書一万通を郵便局がごみと間違えて捨ててしまったという事件がございました。当時の新聞報道でも余りの管理のずさんさを指摘をされております。こういう事件についても、同じように膨大に取り扱っているから賠償責任を認めないというようなことになるのか。これ岡山の例ばかり出して大臣にお伺いしないのは悪いので、大臣、いかがですか。

政府参考人(團宏明君) 制度の問題を御説明申し上げますが、御指摘のとおりでございまして、今回の最高裁におきましても、記録扱い以外のものにつきましては、いろんな特質からして賠償責任の制限はやむを得ないというふうにしているわけでございますので、普通郵便の場合は当たらないというふうになるわけでございます。

しかし、逆に賠償責任がないから局においては責任のない対応を取るということ、こういうことはございませんで、もちろん業務取扱いもございますし、内部的な処分の問題もございます。そういうことによって、正常運行を確保していくという責任は当然あるわけでございまして、賠償責任の制限がこの業務運行に対して責任を制限しているというふうなものとは違うものというふうに考えております。

<過不足事故の防止に努力すると答弁>

宮本岳志君 そして、最高裁違憲判決と同じ九月の十一日ですね、東京高裁でも別の裁判の判決がございました。

顧客との関係では、膨大に取り扱うからといって、最高裁で違憲判決が出るまで故意や重過失さえ責任を認めてこなかったあなた方が、今度は職員との関係では、膨大な現金の取扱いをさせておきながら、窓口の不足金については軽過失であっても個人の弁償責任を問うと、こういう裁判でありますけれども、再三私が取り上げてきた不足金裁判です。

この判決は、理不尽な取扱いの解決を求める郵政労働者の願いからは距離のあるものでありましたが、同時に今の郵政事業庁のやり方に一定の改善を迫るものでありました。この東京高裁の判決については既に国は上告を断念しております。

そこで、大臣に基本的な立場をお伺いしたいんですが、この東京高裁の判決の趣旨は尊重すると、これは大臣、御答弁いただけますね。

片山虎之助君 それは上告断念というのはそういうことでございまして、この問題は国側が職員に対して善良な管理者の注意義務を怠っておれば責任を問うと、これは法律でそうなっているんですから、法治国家ですからね、それは問わないという方がずっとおかしいんで、それは問うんですが、判決では国側の立証が不十分な面もあると。その面についてはということでございますので、それは受け入れようと、こういうことでございます。

それから、先ほどの、岡山ばかり例に出していただいて大変恐縮でございますが、賠償責任の制限の問題は、やっぱり法益がいろいろある中のバランスなんですよね。どの法益を取っていくか、国民にとっての利益をね。だから、今の郵便物の特殊性から考えると、やっぱりある程度の賠償責任は仕方がないと、こういうことで今の法律ができておったんですが、こういう社会経済情勢の変化の中で、そこはもう少し考え直した方がいいではないかというのが最高裁の御判断ですから、しかもこれは最終的な判断ですから、司法の、だから我々はそれを真摯に受け止めて、今回法律出したんで、だから、何でもすべて賠償責任を課するんだという仮にお考えだとすれば、これはより別の大きな法益を損なうと、こういう御判断を賜りたいと思います。

宮本岳志君 私も別に何でもかんでも全部ということを言っているわけじゃないですが。私は、やっぱりお客様というのが一番大事だと、これはもう皆さん方も異論のないところだと思うんですね。

それで、実は不足金の裁判ということも私取り上げるわけですけれども、実はこの判決を受けた九月の十二日の総務事務次官の記者会見で、過剰金の問題について記者に問われて次官はこう言っております。どのような取扱いが顧客にとって最も良い取扱いになるかを検討すると、こうお答えいただいているわけなんです。私もそのとおりだと思います。

事前に資料をいただきましたけれども、平成十二年度一年間で、実は過剰金、これは不足じゃなくてお客様からお預かりして、何といいますか、どなたから間違えてそのお金を手元に置いてしまったのかが分からない過剰金が六十五万件、約八億八千万円発生しているというのが平成十二年度の資料なんですね。うち七億七千万円が権利者不明につき歳入に納入というふうに資料をいただきました。顧客にとって最も良い取扱いという以上、過不足事故が発生しないようにする、同時に発生した場合でもどの顧客との関係で起こったのかの特定が可能になるように努力すると、こういうことだと思うんですけれども、これは郵政事業庁の次官、それでよろしいですね。

政府参考人(有冨寛一郎君) 今、先生御指摘のとおりでございまして、現金過不足事故については、これはお客様に対しましても大変重要な事柄だというふうに思っておりまして、これまでもいろいろやってきてはおるんですが、更に一層取り組んでいきたいと思っています。

なお、郵便窓口と貯金ではちょっと様子が違っておりまして、郵便の場合は十三年の十月から十四年の三月に新郵便窓口機器を配備をいたしております。したがって、そこで一件ごとにきちんと対応をできるようにしようというふうにしておりますが、ただ金額が小さいものにつきましては、一つ一つお客様を確かめるということはなかなか困難であるということは御理解願いたいと思います。ただ、高額のものにつきましては、料金別納郵便物の収納等について別納郵便物の差出表と突合するということの中でお客様の特定ができるということでございますので、そこはしっかりやるというようなことで指導しておりますし、貯金、保険の方はこれまでもいろいろと努力をしてきてはおりますが、なおいろいろまだ時間があるということなので、新しく機械を配備をして、今試行をしてございます。試行の結果が出ておりますが、その結果を今分析をしておりまして、これによりますと、どうも機械がまだもうちょっと改善の余地があるとか、あるいは使うときの職員の技量等まだまだ不十分であるとかありますので、双方いろいろ改善を図りまして、よりそういったお客様に迷惑を掛けない、こういう観点だという意味だというふうに思っております。

<不足金の個人弁済は流用や不正の温床>

宮本岳志君 先ほど、大臣が尊重するというふうに御答弁いただいたこの判決ですけれども、この中ではこう言っているんです。一定の機関及び一定の職員を母体として監察すれば、いわゆる過不足事故が発生するのは当然であり、やむを得ないというふうにも述べております。そして、郵便局員が給与面で特段の配慮をされているわけでもないことを考えると、日常起こり得る程度の不注意を理由に、個々の不足金について職員個人が弁償の責任を負うことに不公平感を持つことも理解できないではないと、こう指摘をして、その上で判決は現在の弁償責任の制度についてもこう言っているんですね。個人の注意力に全面的に依存する弁償責任の制度を今後いつまで維持できるかも問題であろう、当裁判所が会計法の出納職員の弁償責任について、重過失を要件とする等その責任をより緩やかなものとする考え方も立法政策上の意見としては考慮に値すると考えるゆえんである、ここまで述べております。

昨年五月、本委員会で大臣は、国民の目から見て安心できるような、そしてバランスを取って公平な制度を作りたいと、こういう答弁もいただきました。大臣、いよいよ郵政公社の立ち上げに向かう大切な時期でもあります。先ほど尊重するとおっしゃった高裁判決も踏まえて、是非この機会にもう一歩踏み込んで、郵政公社では民間金融機関並みに弁償責任は故意や重過失に限ると、そういう決断をひとつしていただけないでしょうか。いかがでしょうか。

片山虎之助君 宮本委員のお考えはお考えとしては分かります。

いずれにせよ、四月から公社になりますから、会計法の適用は外れるんですね、国でないんだから。だから、そういう意味からは、判決の趣旨を総合的に踏まえまして弁償責任の在り方について十分な検討をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。

宮本岳志君 ここに裁判に提出された横浜銀行青葉支店の副業務役の陳述書というのを私、持ってきたんです。民間銀行では、明治以来の長い歴史の中で、現金過不足事故を減らし、その原因を特定するための様々な工夫がされてきたと。その中で、私が以前から指摘している金種別の取引の記録などが基本的なルールとしてどこの金融機関でも行われていることが述べられております。これは、行員のためでなく顧客のためにやっている努力なんですね。そして、業務上発生した現金不足事故について安易に行員に個人負担をさせると、銀行が業として取り扱っている現金と行員個人の現金の境が不明確になり、業務上取り扱っている現金を安易に個人の用に流用したり、ひいては横領や窃盗を引き起こす引き金にもなりかねませんと述べ、民間銀行では逆に行員に対して不足事故が起きても絶対個人で穴埋めしないようにと厳しく戒めているぐらいだと、そう裁判では述べられているんですね。

だから、先ほどあなた方も顧客にとって最もよい取扱いを検討すると、そうおっしゃった以上、民間金融機関並みに事故原因が明らかにできるよう事務を改善する、金種別に一人一人の取引が記録されるようにすると、これこそが真の解決策であるということを指摘して、私の質問を終わりたいと思います。