156 – 参 – 総務委員会 – 9号 平成15年04月01日

平成十五年四月一日(火曜日)

午後一時四十五分開会

─────────────

委員の異動

三月二十八日

辞任 補欠選任

岩本 司君 輿石 東君

岡崎トミ子君 高橋 千秋君

三月三十一日

辞任 補欠選任

木庭健太郎君 山口那津男君

四月一日

辞任 補欠選任

高橋 千秋君 羽田雄一郎君

辻 泰弘君 神本美恵子君

─────────────

出席者は左のとおり。

委員長 山崎 力君

理 事

景山俊太郎君

世耕 弘成君

山内 俊夫君

伊藤 基隆君

高橋 千秋君

委 員

泉 信也君

小野 清子君

加藤 紀文君

岸 宏一君

久世 公堯君

椎名 一保君

谷川 秀善君

森元 恒雄君

神本美恵子君

輿石 東君

高嶋 良充君

辻 泰弘君

内藤 正光君

羽田雄一郎君

山口那津男君

山下 栄一君

八田ひろ子君

宮本 岳志君

松岡滿壽男君

渡辺 秀央君

又市 征治君

国務大臣

総務大臣 片山虎之助君

大臣政務官

総務大臣政務官 岩永 峯一君

事務局側

常任委員会専門

員 藤澤 進君

政府参考人

総務省行政管理

局長 松田 隆利君

総務省自治行政

局公務員部長 森 清君

総務省自治財政

局長 林 省吾君

消防庁長官 石井 隆一君

消防庁次長 東尾 正君

厚生労働大臣官

房審議官 青木 豊君

─────────────

本日の会議に付した案件

○理事の辞任及び補欠選任の件

○政府参考人の出席要求に関する件

○消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案

(内閣提出)

─────────────

<有事対応に結びつける議論は不見識>

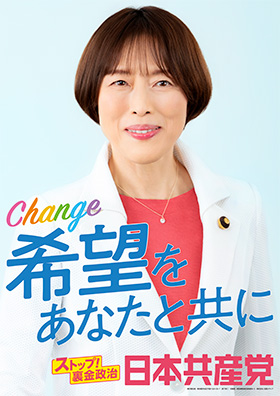

宮本岳志君 日本共産党の宮本岳志です。

我が党は、これまでも大規模自然災害に対応するための消防防災体制の拡充強化を繰り返し要求してまいりました。このことの重要性を国民的な規模で切実に問題にしたのは、言うまでもなく、私の地元も被災地となった阪神・淡路大震災であります。

我が党は、阪神大震災の際、大災害によって人命が危険にさらされているとき、自衛隊が自衛隊法に基づいて災害救助活動を行うことは当然との立場で、自衛隊の出動は必要だという態度を取りました。しかし同時に、だから大規模災害に備えて自衛隊の増強をという議論に対しては、緊急時の活用は当然だが、災害に備えるのなら軍隊ではなく消防防災体制の強化こそ本筋だと、こういう立場から、消防力の基準に照らして不足している消防職員の増員、消防車両や救急車両、耐震貯水槽の整備などなどを強く要求してまいりました。

そして、一九九五年二月、予算の組替え提案では、都道府県単位に機動的に行動できる広域消防隊を設置する、これを提案したわけであります。そういう立場から、本法案は賛成すべきものだと受け止めております。

ところが、本法案の審議を急ぐ動きが先週辺りからにわかに強まりまして、一部には、米英軍のイラク攻撃が始まり、それを支持する我が国にもテロの危険があるためだと、こういうような話も漏れ聞こえてくるわけです。もし仮に、この法案がそのようなものだとすれば、安易に同調できないということにもなります。

そこで、念のために聞いておきたいと思います。

本法案は、今提出されている武力攻撃事態法案や今後提出が予定されているいわゆる国民保護法制と関連したものなのかどうか、お答えいただけますでしょうか。

政府参考人(石井隆一君) 今回お願いしております消防組織法の改正、東海地震でありますとかあるいはNBC災害といったような特殊災害の必要性から、地方分権改革推進会議の意見あるいは消防審議会の答申というふうなものを受けて立案しているわけでございまして、今お話に出ましたような武力攻撃事態といいますか有事、あるいはそれに関連することを想定して改正するものではないということでございます。

宮本岳志君 そういうものではないというお答えだったと思います。

そもそも、中東情勢から波及する国民の安全へのリスクを食い止めるために真っ先に必要なことは何かと。それは、我が党が主張するように、アメリカの無法な戦争に反対することであり、イラク戦争への支持を撤回すること、そしてこの問題の解決を国連憲章にのっとった平和的解決のレールに引き戻すと、これであります。それをせず、テロへの備えなどということのみを論じるのは本末転倒だということを言っておきたいと思います。

そしてもう一つ、本法案への懸念を抱かせるもう一つの原因は、総務大臣が一月七日の記者会見で、国民保護法制の主役はやっぱり市町村、自治会、町内会、自治防災組織、いわゆる消防団だと、こう発言されたことです。本法案に盛り込まれた自主防災組織への教育訓練機会の提供は、よもやこのことを想定したようなものではないと私は思うんですけれども、これも念のために確認をしておきたいと思うんです。

この規定によって行われる教育訓練というのはどのような内容のものが想定されているのか、お答えいただけますか、消防庁長官。

政府参考人(石井隆一君) 今度の自主防災組織につきましては、あくまで、先ほどもお話に出ておりましたが、住民の自主的な参加を前提に運営することを考えておりまして、実際に今でも、例えば九月一日には、総合防災訓練の一環として各町内会等で自主防災組織の訓練なんかなされていますけれども、ああいったことを始めとしまして、各自治体あるいは消防本部単位に防災関係の講座を設けるとか、あるいは場合によってはそのリーダー的な方々を県なり指定都市等が持っております消防学校で勉強していただくとか、あるいは公民館なんか使ってやるとかといったようなことを考えておる次第でございます。

いずれにしましても、これは、先ほど来何か御心配のようでありますが、有事との関係で何か住民の方に強制的に何か訓練をするとか、そういうことはもう一切考えておりませんので、御理解賜りたいと思います。

宮本岳志君 大臣もそのとおりでよろしいでしょうか。

国務大臣(片山虎之助君) 国民保護法制は国民を守るんですよね、何か起こったときに。避難したり誘導したり、守るんですよ、国民を。それは、そういうときに知事や市町村長はやりますよ、しかし実際受ける住民主体の何かが要るので、それは今あるのは町内会や自治会や消防団や自主防災組織でと、こういうことを言ったので、国民保護法制が大変なものだという、国民を守る法制なんですから、それは宮本議員もその必要性は十分感じていると思いますよね。

宮本岳志君 この法案。

国務大臣(片山虎之助君) この法案は今言ったとおりですよ。自主防災組織を義務付けているんじゃないんですよ。これは県や市町村を義務付けているんです、逆に。

宮本岳志君 この法案を審議しているんですから、この法案はそういうものでないということを御確認いただきたかったわけであります。

それで、この法案が大臣の発言によって有事対応に結び付けられて、むしろ担当部局を困らせることのないようにしていただきたいということを言いたかったわけであります。

防火の基本は何よりも火を出さないことですし、一番近くにいる人が直ちに消し止めることが最も被害を少なくする道であります。そういう意味で、自主防災組織の消火能力と住民の防火意識の向上の意義は大きいと。しかし、そのことにかこつけて万一住民を画一的に動員しようとすることは、住民の生命、財産を守るという方向とはむしろ逆の結果になりかねないと。

我が党は、国民保護法制の名でそういうことを行うことには断固として反対だということは申し上げておきたいと思います。

<自治消防の理念の重要性は変わらない>

宮本岳志君 次に、緊急消防援助隊についてお伺いします。

今回の法整備でこれへの国の費用負担なども整備されて、必要な場合には国からも指示が行われることになりました。ただし、これは隊の出動に関してであって、現地での具体的な活動は応援を受けた側の市町村の長の指揮の下に行うということになっております。

そこで、お伺いしますが、緊急消防隊の現地での行動について国からの指示を法律に盛り込まなかったのはなぜでしょうか。

政府参考人(石井隆一君) 現地での実際の消火活動の指揮ということになりますと、やはり私どもが東京からあれこれ指図するよりもやはり現地の市町村長が何といっても、地元の水利でありますとか道路事情でありますとか住民の生活状況、精通されているわけでありますので、こういった方の指揮で活動してもらうのが適当だというふうに考えたわけでございます。

なお、緊急消防援助隊の中に、通常は東京消防庁でありますとか大都市の消防局から成ります指揮支援部隊というものも編成しておりますので、実際に被災地でやはりそれは混乱もあると思います。そういう際には、現地の被災地の市町村長さんなり消防長さんをこういった指揮支援部隊が言わばバックアップして、そして両方相まって適切な対応をしていくという考え方でおります。

宮本岳志君 消防組織法第六条には、「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。」と、こう明記されているわけなんですね。県や国はあくまでも補完であって、消防の第一義的な責任は市町村にあると。それは消防というものの本来の在り方が、だれかどこかの人に守ってもらうということではなくて、やっぱり自分たちの責任に基づくものだということだと思うんですね。

同時に、現実問題として、いざ火を消そうというときに一番現地の状況が分かっているのは、遠くの大都市の消防本部ではなくて、その地域の組織だということもあるでしょう。実は、このことは地方自治の根本の理念にもつながる話だと思うんです。戦後の改革の中で、自治警察、自治消防が作られたことは、今日のような在り方の地方自治体が作られたことと不可分の関係にあります。その後、警察は制度が変わっておりますけれども、消防は自治消防の組織形態が今日まで続いてきております。

今後の消防制度を考えるに当たっても、やっぱり自治消防の理念の重要性は変わらないと私は思うんですが、総務大臣いらっしゃいませんので、消防庁長官、いかがでしょうか。

政府参考人(石井隆一君) 今お話に出ましたように、昭和二十三年に消防組織法を制定いたしまして、市町村が地域における消防防災の責任を有するという原則を確立し、その後、現在まで堅持をしております。

今回の改正は、そういう市町村消防の原則というのを守りながら、むしろこれを今後も維持していくために、やっぱり特に二つ以上の県にまたがるような例えば大災害、あるいはよほど特殊な災害、こういった場合は、むしろ市町村消防を補完して、国が全国的な観点から、全国の消防本部と協力して、例えば緊急消防援助隊の活動をするといったような仕組みを考えているわけでありまして、あくまで市町村消防を一定の場合に国が全国的観点から補完をする、そして全体として国民の皆さんの生命、身体、財産を守っていくと、こういった考え方でおりまして、今後も市町村消防の原則というのはしっかり守っていきたいと、こういうふうに考えておる次第であります。

宮本岳志君 当然の答弁だと思います。都道府県を超えた広域的な相互援助というものも、あくまで個々の常備消防や消防団に基礎的な消防能力があった上でのことだと思うし、また、大規模災害等に対応する体制を整えたからといって、日々起こる小規模なあるいは中規模な火災に対応する日常業務の重要性というのはいささかも変わることはないと思うんですね。

そこで、阪神大震災の翌年に当たる一九九六年から昨年までの七年間、火災による死者数と負傷者数の累計をお答えいただけますでしょうか、次長。

政府参考人(東尾正君) お答えいたします。

ただいま御指摘の年間の火災による死者の累計は一万四千七百十八人、この中には放火自殺者も含んでおります。また、火災による負傷者の累計でございますが、五万五千七百十五人となっております。

宮本岳志君 阪神大震災は五千人以上の死者を出す大惨事でしたけれども、その後の火災による死者の数は既に大震災での死者数の三倍に達しているわけですね。大規模な公共施設等ではない住宅の火災だけでも毎年八百人から九百人の死者が出ている。こうした一般の火災による死者を何とか減らそうとして努力が続けられていることも消防白書には書かれてございます。

そこで、次長、もう一度お伺いしたいんですが、消防車両に対する人員の充足率を最新の数値で答えていただけますでしょうか。

政府参考人(東尾正君) 私どもでは、三年ごとに施設整備計画実態調査をやっておりますけれども、最近の数値は平成十二年、ちょっと古いんですけれども、十二年四月一日現在でございまして、ここでは七六・五%というのが消防職員の充足率でございます。それから、消防車両の充足率でございますか──は、消防ポンプ自動車におきましては九五・三%、救助工作車は七九・一%、救急自動車が九四・一%と、こうなっております。

宮本岳志君 一〇〇%でないんですね、依然として。

例えば、消防車が出動中に救急車の要請が来ても運転する者がいないといった状況が依然として起こり得るということだと思います。大規模災害の対応ということを言うのであれば、そういうときこそ救急も消防も一度に必要になるわけですから、一層の努力をお願いしておきたいというふうに思います。

これまで質問してきたことからも、全国津々浦々に常備消防が整備されていることの意義は明らかだと思うんです。

いただいている資料によると、現在、常備消防を持っているのは自治体で九八・一%に達していると、人口で言えば優に九九%を超えるカバー率になっているという話です。残るのは一握りの中山間地や離島だということですけれども、更に一〇〇%を目指して努力すべきことは当然だと考えます。ましてや、この法改正がせっかく常備消防を持っているところの放棄につながるようなことであってはならないと思うんですけれども、政令指定制度をなくした後でも消防組織法第六条に明記された市町村の責任にはいささかも変わりがないと私は思うんですが、これはよろしいですね、長官。

政府参考人(石井隆一君) 消防組織法六条に明記されました市町村の責任、これは今後も従来どおりしっかり維持していく必要があると考えております。

宮本岳志君 市町村に責任をきちんと果たしていただくと、国はそのための条件を確保することに責任を持っていただきたいと思います。

法改正後は、すべての自治体が常備消防を持っているものとみなして基準財政需要額を算出すると聞いております。

これは自治財政局長にお伺いいたしますけれども、これは将来にわたってそのために必要な額、これは確保していただけるんでしょうか。

政府参考人(林省吾君) 常備消防に係ります経費につきましては、今日、市町村行政の標準的な財政需要として広く定着していると私ども考えておりまして、その実態にかんがみ、法改正後におきましても交付税上、適切に算定をしてまいる考え方でございます。

宮本岳志君 先週、先々週も議論しましたように、将来は交付税は減らされるというような話が広がっているわけでして、常備消防を維持できる交付税を確保することは正に政府の責任だと、くれぐれもその点で不足が起きることのないように求めておきたいと思います。

<慎重を要する消防設備等の規制緩和>

宮本岳志君 最後に、消防用設備等に係る技術基準における性能規定の導入、これについてお伺いいたします。

これはいわゆる規制緩和の一環として行われるものでありまして、もちろん不合理な規制はなくしていくべきですが、消防法は人命に直結する分野だけに、その規制を安易になくしたり弱めたりすることには慎重でなければならないと思います。

事前に聞いた説明では、従来からの仕様規定に加えて性能規定を導入する、その趣旨は、あくまでも従来の方法で確保されていた水準について別の方法によって達成することも選択として認め、選択肢として認めるものであって、要求される防火水準の引下げを容認するようなものではないと、こういうことでございました。

念のためにこれも聞いておきます。

消防設備等の性能基準の導入に当たっては、従来の仕様基準で確保していた性能より劣ったものを容認するというようなことはございませんね。

政府参考人(東尾正君) これまで技術基準で要求しておりました防火安全上、必要かつ十分な性能については、今後、性能規定化の導入に当たりましても、その水準を落とすことのないように十分配慮してまいります。

宮本岳志君 是非しっかりやっていただきたいと思います。

この件に関して、昨年十二月に、全国消防長会から消防庁長官に意見と要望が出されております。

これを見ると、性能基準の導入に当たっても、「申請者及び審査機関ともに適否の判断が比較的容易であることから、一般的な防火対象物については、性能規定導入後も、仕様規定を重要視していただきたい。」とあります。つまり、実際に現場に立ち入って、その建物が基準を満たしているかどうかの判断をする身になってみれば、一見して判断できないような建築物が野方図に増えたのでは対応できないということだと思うんですね。また、「早い時点で性能規定の内容、範囲等、具体的構想について、全国消防長会の意見を反映していただきたい。」と、こういうことも書かれてございます。

消防庁長官、この要望をどのように受け止めておられますか。

政府参考人(石井隆一君) 性能規定化に当たりましては、一つは、何といっても国民の生命、身体、財産ということですから、しっかりした性能を評価する客観的基準等もきちっとやっていかなきゃいけませんが、同時に、事務の混乱がないように円滑に運ぶ必要もございます。そうしますと、ほとんど、大臣が認定する道も開いておりますけれども、一般的には全国の消防機関に対応していただくわけでありますので、この性能規定化が円滑に進みますように、全国消防長会を始め全国の消防機関の御意見を十分踏まえて対応していきたいと考えております。

宮本岳志君 理屈の上で防火性能が確保されると言っても、現場で検査に支障を来すようでは安全の確保はできないと思うんです。実際に検査に当たる立場からの意見を尊重していただいて、くれぐれも国民の安全確保に遺漏がないようにしていただきたいと思います。

そして、このような制度を導入することになれば、それを判断する消防当局の責任は一層重くなるし、防火性能を評価する機関の役割も一層大きくなると思うんですね。

今回、指定検定機関の制度を登録検定機関に変えるということになっておりますが、この理由についてお答えいただけますでしょうか。

政府参考人(石井隆一君) 今回の改正は、政府全体の方針でございます公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画と、これは昨年の三月に閣議決定しておりますけれども、これを踏まえて検討した結果、この消防、日本消防検定協会を登録、失礼しました、指定制度から登録制度に移行すると、それから、検定協会に加えて登録制度も導入するという考え方によるものでございます。

宮本岳志君 そうはいいましても、だれでも登録できる、できて、仮に建物を建てる会社が自分で性能評価するとか、その関連団体や子会社などにやらせるというようなことになれば客観性は担保できないということになります。登録検定機関の客観性、中立性をどう確保しようとしているのか、お答えいただきたいと思います。

政府参考人(東尾正君) お答えいたします。

登録検定機関の登録に当たりまして、その機関が客観性や中立性を維持するということは当然必要なことでございます。このため、私どもの登録基準におきましては、まず、一定のレベルのある職員を雇用しており、また設備を保有すること、また、今おっしゃいましたが、評価又は検定を受けようとする事業者と利害関係が、一定の利害関係がないことということを置いております。また、その法人が十分適正に管理できますよう専任の管理者を置いていることなどを定めておりまして、これらのことをよく検討いたした上、登録をしていきたいと、このように考えております。

宮本岳志君 是非、厳正にやっていただきたいと思います。

大臣、政府は有事対応では国民の安全ということを口にされます。しかし、肝心の消防防災体制については、先ほども充足率が一〇〇%というのはなくて七〇%台のものが二つほどありましたけれども、不十分だと思うんですね。その一方でイラクの復興支援というようなことも議論に上っております。イラク戦争を支持し、壊すのは容認しておいて、その復興のための資金援助というのは正に愚の骨頂だと私どもは思うんですね。壊さなければ復興など要らないではないかと。そんな金があるならば直ちに足元の消防にこそ使うべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。